Пароксизмальная активность как проявление патологии головного мозга

Головной мозг человека до сегодняшнего времени остается малоизученным органом. Психические процессы, происходящие в головном мозге, их происхождение, контроль и видоизменение постоянно интересуют невропатологов, изучающих работу головного мозга. С момента возможности регистрации на электроэнцефалограмме показателей работы мозга была выявлена и изучена пароксизмальная активность как собирательное понятие для многих патологических процессов.

Понятие пароксизмальной активности

Пароксизмальные состояния в неврологии – это процесс увеличения на электроэнцефалограмме амплитуды активности мозга. Интересен тот факт, что амплитуда волн не только резко нарастает, но и не появляется хаотично. Помимо самих волн, регистрируется и очаг их возникновения. Порой некоторые врачи заведомо сужают пароксизмальную активность до эпилептических приступов, однако, это не соответствует действительности.

На самом деле понятие пароксизмальной активности намного шире, оно включает в себя различные патологические состояния, помимо наиболее известного отклонения – эпилепсии. Например, типичные волновые подъемы с центром происхождения активности регистрируются и при неврозах, и при приобретенном слабоумии.

Интересен тот факт, что ребёнок может иметь пароксизмы как вариант нормы, поскольку пароксизмальная активность головного мозга не будет подкреплена патологическими изменениями со стороны структур головного мозга.

Даже при наличии диагностированных очагов пароксизмов врачи считают, что до 21 года бить тревогу слишком рано – в это время биоэлектрическая активность головного мозга может не быть синхронной и пароксизмальный случай как раз и является таким подтверждением.

У взрослых людей есть смысл говорить о пароксизмах, как о патологическом процессе, протекающем в коре головного мозга. Если говорить о пароксизме, как наиболее общем понятии, то можно подытожить следующее: пароксизм является усиленным приступом, протекающим на максимуме своего напряжения и повторяющимся определенное количество раз.

Таким образом, пароксизмальное состояние будет иметь следующие характеристики:

- в коре головного мозга есть участок с процессами возбуждения, превалирующими над процессами торможения;

- возбуждение коры отличается внезапным началом и таким же неожиданным спаданием активности;

- при исследовании импульсов головного мозга на электроэнцефалограмме заметен характерный рисунок, при котором можно проследить волны, достигающие своей наивысшей амплитуды.

Анализ ритмичности биоэлектрических импульсов

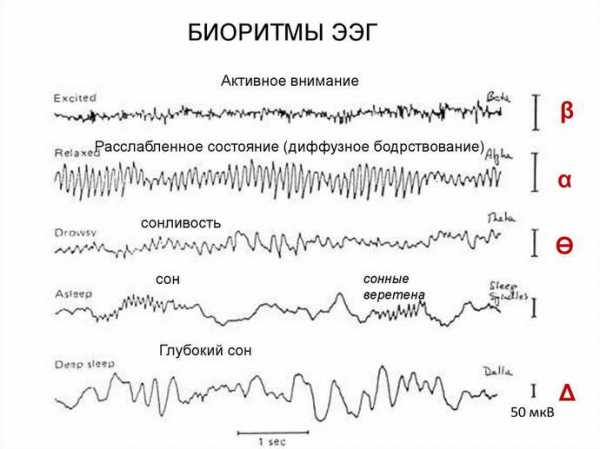

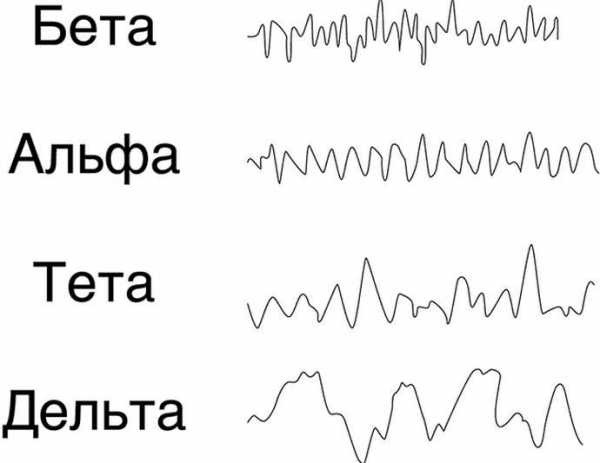

Биоритмы головного мозга подразделяются на несколько групп, каждая из которых получила название по латинским буквам. Так, существуют альфа-ритмы, бета-ритмы, тета- и дельтаритмы. В зависимости от выделенного ритма активности можно предположить, с какой патологией сопряжены такие импульсы.

Это чрезвычайно важно в диагностике скрытых патологий головного мозга, которые порой проявляют себя именно пароксизмальными состояниями.

При расшифровке электроэнцефалограммы ритмам уделяется основное внимание. Очень важно при чтении результатов диагностики учитывать симметричность появления активности в обоих полушариях, базальный ритм, изменение ритмов при функциональных нагрузках на организм.

Альфа-ритмы в норме имеют частоту колебаний от 8 до 13 Герц (Гц). Амплитуда нормальных колебаний – до 100 мкВ. О патологиях ритма говорят в следующих случаях:

- если ритм сопряжен с неврозами третьего типа;

- при межполушарной асимметрии более чем на треть есть основания говорить об опухолевом или кистозном новообразовании, постинсультном состоянии с рубцеванием тканей, о ранее перенесенном в этой локации кровоизлиянии;

- если ритм нестабилен, врачи подозревают сотрясение головного мозга.

Признаком патологии признаны и нарушения амплитуды. Хотя официально она и составляет максимально возможные 100 мкВ, но при значении меньше 20 и больше 90 единиц врачи уже подозревают патологические отклонения.

Бета-ритмы также присутствуют при нормальной деятельности головного мозга и при определенных параметрах вовсе не указывают на пароксизмальное состояние. В наибольшей степени этот ритм проявляется в лобных долях головного мозга.

Амплитуда в норме невелика – от 3 до 5 мкВ. Нормальным запасом является повышение активности на 50 процентов, т.е. еще при амплитуде в 7 мкВ бета-ритмы можно условно считать нормальными, но уже при превышении этой цифры их классифицируют как пароксизмальную активность.

Например, волны этого типа диффузного характера длиной до 50 мкВ свидетельствуют о сотрясении головного мозга. Короткие веретенообразные волны будут указывать на наличие энцефалита – воспалительного заболевания мозговой оболочки, причем периодичность и длительность существования волны иллюстрируют тяжесть воспалительного процесса.

При обнаружении у ребенка бета-активных волн с высокой амплитудой около 30-40 мкВ и частотой примерно 16-18 Гц говорят о задержках психического развития малыша.

Тета- и дельта-волны преимущественно регистрируются у человека в процессе сна. Поэтому при исследовании у врача в состоянии бодрствования они в норме не регистрируются. Если же такие волны появляются, то это свидетельствует о дистрофических процессах в головном мозге.

Появляется пароксизмальное состояние обычно при сдавливании мозгового вещества, поэтому доктор может подозревать отечность головного мозга или опухоль. Тета- и дельта-волны отличаются тем, что свидетельствуют о тяжелых и глубоких изменениях в головном мозге. Как и все волны, тета- и дельта-волны до 21 года не рассматриваются как патология, поскольку у детей и подростков они являются вариантом нормы.

У людей старше этого возраста наличие таких волн свидетельствует о приобретенном слабоумии. Параллельно это подтверждают и синхронные вспышки тета-волн с высокой амплитудой. Кроме этого, такие волны говорят о наличии невроза.

Виды пароксизмальной активности

С учетом всех характеристик феномен пароксизмальных состояний классифицируются на две большие категории – эпилептические и неэпилептические.

Эпилептические тип активности проявляется у больного человека типичными состояниями – припадками, которые появляются время от времени. Это судорожные состояния, протекающие с определенной периодичностью, а иногда и повторяющие один за другим.

Эпилепсия бывает врожденной патологией, но может быть и приобретенной, если человек перенес тяжелую черепно-мозговую травму, страдает опухолью головного мозга, интоксикацией или испытывал состояния резкой ишемии. Эпилепсия, в свою очередь, тоже подразделяется на судорожную и бессудорожную, картина таких состояний очень разнообразна.

Большой судорожный припадок

Чаще всего именно этот тип припадка встречается при эпилептическом состоянии. Он проходит несколько фаз, сменяющихся одна за другой. В начальной фазе развития патологического состояния у пациента наблюдается так называемая аура. Длится она несколько секунд и свидетельствует о скором приближении эпилепсии.

При ауре у больных наступает помутнение рассудка, он выпадает из событий, происходящих вокруг него, а на первое место в сознании выходят галлюцинации и аффективные факты. Рассматривая клинические признаки ауры, можно говорить о наличии очага возбуждения. Аура при пароксизмальных состояниях может быть:

- висцеросенсорной – сопровождается приступом тошноты, неприятными ощущениями в желудке, после чего все эти признаки «поднимаются вверх», отмечаются в легких, за грудиной и заканчивается такая аура ударом в голову и утратой сознания;

- висцеромоторная – такое состояние имеет различные проявления, например, расширения и сужения зрачка, не связанные с изменением света, попадаемого в орган зрения, чередование приступа жара с ознобом, появление гусиной кожи, болей в животе и приступов диареи;

- сенсорная аура отличается различными расстройствами органов чувств, слуховыми и зрительными галлюцинациями, головокружением, усилением запахов;

- импульсивная аура проявляется аномальной двигательной активностью. Это могут быть резкие крики, агрессия по отношению к окружающим, пиромания или клептомания, акты эксгибиционизма;

- психическая аура – обычно проявляется галлюцинацией, в ходе которой человек выполняет активные действия в придуманном мире – поет песни, танцует, идет на демонстрацию, с кем-то спорит. Это вид нарушений получил название галлюцинаторная психическая активность. Есть и идеаторная активность, проявляющаяся в проблемах с мышлением. Сами пациенты, пережившие такие припадки с идеаторной активностью, описывают их как ступор мыслей.

Все эти разнообразные ауры являются предвестниками пароксизмальных состояний и свидетельствуют о скором начале приступа эпилепсии.

Обычно непосредственно эпилептический припадок начинается сразу же за аурой, нет никаких специфических сигналов о его начале. Припадок может протекать по судорожному или бессудорожному сценарию. Атипичными формами припадка являются тонические или клонические фазы. Иногда при них наступает полное расслабление тела больного, а иногда судорожная активность регистрируется лишь в одной половине тела.

Классическими проявлениями эпилепсии являются припадки, охватывающие все тело человека. Конвульсии и судороги наблюдаются в конечностях и по всему телу, поэтому переносится эпилепсия чрезвычайно тяжело.

Кратковременные приступы не опасны, человек лишь может повредить себя при падении, а вот при затяжных эпилептических припадках есть риск возникновения отека головного мозга и летального исхода.

Припадки в тяжелейших случаях довольно длительные, около получаса. Причем следуют друг за другом. Человек словно пребывает в коматозном состоянии, в ступоре. В крови повышается мочевина, а в моче обнаруживается повышенное содержание белка.

Зачастую последний припадок еще не утих, как уже начинается новый приступ. И если с единичными приступами организм еще справляется и купирует его, то при частых приступах этого не происходит. Таким пациентам ставят диагноз эпилептический статус.

Малый припадок

Малый припадок хотя и меньше по объемам, но с ним гораздо труднее определиться в плане диагностики, поскольку существует множество характеристик малых припадков, которые бывает трудно классифицировать правильно. Среди признаков такого рода припадков можно выделить:

- кратковременное выключение сознания;

- неожиданные подергивания конечностями, разжимание рук;

- падение на землю;

- пропульсивные движения – порывы вперед, например, резкое подавание головы вперед;

- падение и появление судорог после осевого поворота.

Пароксизмальные состояния бессудорожного характера связаны с помрачением сознания на короткое время, видением бреда с фантастическими сюжетами. За свою схожесть такие пароксизмы получили название нарколептических.

При амбулаторных автоматизмах человек отрешается от окружающей среды и начинает делать какие-то бессознательные, то есть автоматические движения. Иногда это может быть связано с агрессивным поведением по отношению к окружающим.

Сновидные пароксизмальные состояния характеризуются специфическими признаками – человек помнит все то, что он видит и переживает, но картинка внешнего мира им абсолютно не воспринимается.

Неэпилептические состояния

Такую пароксизмальную активность можно разделить на несколько видов – мышечные дистонии, вегетативные расстройства, головные боли, миоклонические синдромы. Обычно впервые проявляются в молодом возрасте, а уже в пожилом возрасте прогрессируют.

На это обычно влияет нарушение мозгового кровообращения, наблюдающееся у людей старшего возраста. Поэтому для профилактики таких состояний пациентам заранее назначают препараты для активизации мозгового кровотока. Делают это крайне осторожно, поскольку неправильно подобранное лекарство способно спровоцировать припадок.

Терапия пароксизмов

Вылечить проявления пароксизмальной активности невозможно, пока не убрать причины ее появления. Если у человека случилась травма головы, то врачи стараются устранить как можно раньше действие повреждающего фактора и восстановить кровообращение в травмированной зоне, чтобы не спровоцировать появление пароксизмальной активности.

Если пароксизмы появились в результате повышенного внутричерепного давления, тогда проводятся все мероприятия по нормализации кровообращения, определяется тактика дальнейшей пролонгированной помощи таким больным.

С большими судорожными припадками справиться сложнее, они лечатся хирургическим путем, и то далеко не всегда лечение дает стабильный результат.

При случаях припадка больного человека необходимо оградить от травм, а после окончания припадка – помочь прийти в себя. Если приступ длится дольше 5-7 минут, необходимо вызывать скорую помощь, пациенту дадут антиконвульсанты. Для терапии неэпилептических пароксизмальных состояний пациентам назначаются медикаментозные препараты.

Пароксизмальные состояния в медицинской практике изучены еще недостаточно. Имеющиеся данные свидетельствуют о разнообразии патологий, трудностях с диагностикой и лечением пароксизмов. На данный момент имеется ряд консервативных и оперативных методик терапии пароксизмов, однако, их еще предстоит усовершенствовать для достижения стабильного эффекта.

nevrology.net

Пароксизмальная активность головного мозга — что это

Пароксизмальная активность головного мозга довольно широкое понятие, характеризующее проявления определённого круга расстройств. Данный вид активности головного мозга представляет собой электрическую активность коры больших полушарий, на одном из участков которого процессы возбуждения превышают процессы торможения. В данном случае процесс возбуждения отличается внезапным началом, быстрым течением и таким же внезапным окончанием.

На ЭЭГ возникающая пароксизмальная активность отображается в виде острых волн, которые характеризуются максимально быстрым достижением своего пика (высшей точки). Существует два вида пароксизмальной активности головного мозга: эпилептическая и не эпилептическая.

Эпилептическая пароксизмальная активность провоцируется такое заболевание, как эпилепсия. Эпилепсия – это хроническая патология головного мозга, выражающая себя в виде различного рода припадков, склонных к повторению.

Эпилептический припадок может быть судорожным или бессудорожным. Существует довольно широкая типология припадков:

- Большой судорожный припадок.

- Малый припадок.

- Психосенсорные припадки.

- Сумеречное состояние сознания.

- Генерализованные припадки.

- Парциальные (фокальные).

Не эпилептическая пароксизмальная активность выражается следующими симптомами:

- Вегетативные расстройства (головокружения, перепады давления, тошнота, тахикардия, стенокардия, слабость, расстройство стула, озноб, удушье, одышка, потливость, боли в левой части грудной клетки).

- Головные боли.

- Гиперкинетические нарушения: тики, миоклонические вздрагивания, синдром Фридрейха, болезнь Унферрихта-Лундборга, атаксия, дизартрия, болезнь Крампи и т.д.

- Дистонические синдромы мышечной системы (искривление туловища, торсиинный спазм, сколиоз).

- Мигрени (простые и с аурой).

Неэпилептическая форма чаще всего встречается у детей, подростков, пожилого населения, а также у людей, склонных к невротическим расстройствам.

Причины

- Нарушение метаболизма организма. Сюда относятся: гипотиреоз и гипертиреоз, сахарный диабет, болезнь Кушинга, климакс и т.д.

- Психовегетативный синдром: неврозы, депрессии, фобии, истерическое развитие личности, мании и т.д.;

- Усиление симптомов может вызвать обострение следующих заболевания: пиелонефрит, печёночная недостаточность, пневмония и т.д.

- Алкогольные и наркотические интоксикации.

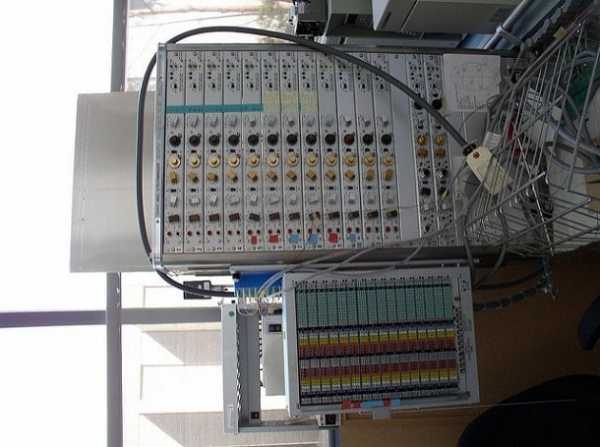

Исследование с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ)

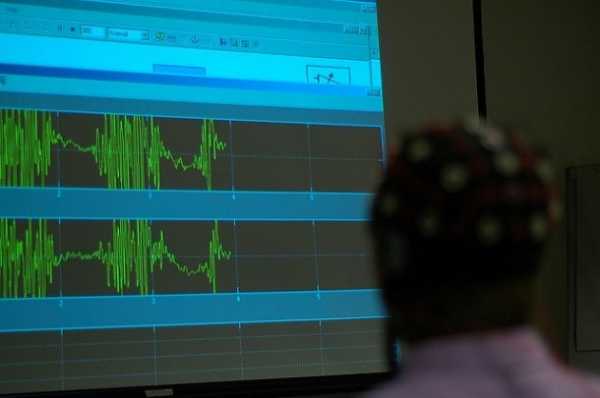

ЭЭГ один из самых популярных методов диагностики многих видов заболеваний. Он предназначен для исследования электрической активности головного мозга, не повреждая покровов головы. С помощью специальных электродов происходит снятие показаний активности головного мозга в виде альфа-, бета-, тета- и дельта-волн. При пароксизмах нарушается в основном именно альфа-ритм (в норме он наблюдается в состоянии покоя).

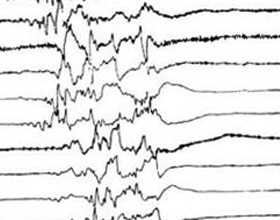

Именно ЭЭГ может обнаружить пароксизмальную активность. При том или ином виде мозговой активности изменяется ритм волн. При пароксизмальной активности головного мозга происходит резкий рост амплитуды волны, а также хорошо заметно, что такая активность имеет центры – очаги. ЭЭГ способно обнаружить не только локализацию очага пароксизмальной активности, но и его размер.

Именно ЭЭГ может обнаружить пароксизмальную активность. При том или ином виде мозговой активности изменяется ритм волн. При пароксизмальной активности головного мозга происходит резкий рост амплитуды волны, а также хорошо заметно, что такая активность имеет центры – очаги. ЭЭГ способно обнаружить не только локализацию очага пароксизмальной активности, но и его размер.

Активность мозга выводится графически – можно увидеть длину и частоту каждой волны в момент бодрствования, засыпания, глубоко сна, тревоги, умственной деятельности и т.д. При пароксизмальной активности коры больших полушарий волны будут выглядеть следующим образом: будут преобладать пики, пики могут чередоваться с медленной (длинной) волной, а при усиленной активности будут наблюдаться так называемые спайк-волны – большое количество пиков, идущих друг за другом.

Если в данный момент, например эпилептического припадка или приступа мигрени не наблюдается (т.е. фоновая активность головного мозга нормальная), то врач может использовать специальные функциональные пробы. Например, гипервентиляция (усиленное и частое дыхание), световое раздражение зрительного анализатора, звуковое раздражение слухового анализатора, или даже медикаментозное воздействие на организм (возможно лишь при некоторых заболеваниях).

Лечение

Прежде всего, лечат не саму пароксизмальную активность, а её причины и последствия. В зависимости от заболевания, которое послужило началом пароксизмов.

- Если это травма головы, то устраняют локализованное повреждение, восстанавливают кровообращение, а далее идёт симптоматическое лечение.

- При эпилепсии сначала ищут то, что её может вызвать (опухоль, например). Если эпилепсия врождённая, то в основном борются с количеством припадков, болевым синдромом и пагубными последствиями для психики.

- Если пароксизмы вызывают проблемы с давлением, то лечение будет направлено на терапию сердечно-сосудистой системы и т.д.

Главное каждый должен знать, что если врач пишет в заключении «наличие пароксизмальной активности головного мозга» — это не окончательный диагноз. И совершенно точно не означает, что у вас должна обнаружится эпилепсия или другое серьёзное заболевание. Рекомендуется не паниковать, а пройти обследование у терапевта, невролога и психотерапевта.

Похожие записи

moyagolova.ru

Пароксизмальное состояние — что это? Пароксизмальные состояния в неврологии: причины, симптомы, лечение

Есть немало болезней, симптомы которых способны оказать значительное негативное воздействие на состояние здоровья. Помимо этого факта существует еще и такая проблема, как пароксизмальное состояние головного мозга. Суть ее сводится к тому, что симптоматика определенных заболеваний на короткий промежуток времени ощутимо усиливается. Подобный процесс может представлять серьезную угрозу для жизни человека, по причине чего однозначно заслуживает внимания.

Синдром пароксизмальных состояний

Для того чтобы понять суть данного диагноза, нужно разобраться с некоторыми терминами. Под пароксизмом, или приступом, нужно понимать преходящее нарушение функций каких-либо систем или органов, которое происходит внезапно. Подобное состояние делится на два основных вида: эпилептическое и неэпилептическое.

Но если говорить в общем, то речь идет о ситуации, когда определенный болезненный припадок резко усиливается до наивысшей степени. В некоторых случаях определение «пароксизмальное состояние» используют для описания периодически возвращающихся симптомов конкретной болезни. Речь идет о таких проблемах со здоровьем, как болотная лихорадка, подагра и др.

По сути пароксизмы являются отражением появившейся дисфункции вегетативной нервной системы. Самые распространенные причины возникновения подобных приступов — это неврозы, гипоталамические расстройства и органическое поражение мозга. Кризами может сопровождаться мигрень и приступы височной эпилепсии, а также выраженная аллергия.

Несмотря на тот факт, что есть несколько форм, через которые проявляется пароксизмальное состояние, симптомы с похожими характеристиками можно найти во всех случаях. Речь идет о следующих признаках: стереотипность и склонность к регулярным рецидивам, обратимость расстройств и кратковременность. Независимо от того, на фоне какой болезни дал о себе знать пароксизм, данная симптоматика будет присутствовать в любом случае.

Провоцирующие факторы

Итак, понимая, что в основе такой проблемы, как пароксизмальное состояние, фактически всегда лежат церебральные нарушения, стоит обратить внимание на те заболевания, которые могут привести к внезапному ухудшению физического состояния, без проявления до этого заметных симптомов.

Именно этот факт позволяет утверждать, что при всем обилии различных патологий, служащих фоном для криза, практически всегда можно проследить единую этиологическую картину.

Нужно понимать, что медики уделяют достаточно внимания данной проблеме, поэтому было проведено исследование состояния значительного количества пациентов с целью выявления общих этиологических факторов, которые и приводят к возникновению пароксизмов. Обследования были ориентированы преимущественно на работу с такими болезнями, как вегетососудистая дистония, мигрень, эпилепсия, невралгии и неврозы и др.

Какие заболевания приводят к возникновению криза

В итоге упомянутых выше исследований был составлен список болезней, имеющих характерные признаки пароксизма:

— Метаболические нарушения и болезни эндокринной системы. Это климактерический синдром, болезнь Кушинга, феохромоцитома, гиперкапния и гипоксия.

— Алкогольное и наркотическое отравление также способно спровоцировать пароксизмальные состояния. Подобное воздействие могут оказать технические отравления и некоторые виды лекарственных препаратов.

— Резкое усиление симптомов возможно при таких заболеваниях внутренних органов, как пневмония, печеночная кома и др.

— Пароксизм может проявляться и на фоне болезней психовегетативного синдрома (неврозы, мигрени, истерия, депрессивные состояния и др.).

— Наследственные заболевания также играют не последнюю роль в провоцировании такой проблемы, как пароксизмальное состояние. Это может быть воздействие болезней обмена веществ, системных дегенераций ЦНС и др.

— Не стоит сбрасывать со счетов заболевания нервной системы органического типа. Речь идет прежде всего о посттравматических церебрастениях, черепно-мозговых травмах и каузалгиях. Но свою негативную роль могут сыграть и сосудистые патологии головного мозга, а также невралгии и ишемические болезни.

Как может проявляться пароксизм: особенности

Как говорилось выше, в подавляющем большинстве случаев резкое обострение симптоматики происходит вследствие нарушения функций головного мозга. К тому же часто фиксируются проявления, которые напрямую связаны с церебральными нарушениями, и это является одной из ключевых особенностей данного состояния.

Помимо этого нужно понимать, что есть как первичный, так и вторичный пароксизмальный генез. Первичный обусловлен исключительно врожденными факторами проявления, такими как нарушения в головном мозге и генетическая расположенность, формирующаяся еще в период развития эмбриона. Вторичный пароксизм является следствием влияния внутренних и внешних факторов. Проявляется он уже при жизни.

На этом особенности подобной проблемы не заканчиваются. Фиксируются такие пароксизмальные состояния в неврологии, которые сопровождают болезнь на протяжении всего периоде ее течения. Также резкое усиление симптомов может иметь одноразовый характер и являться следствием шокового состояния ЦНС. Одним из ярких примеров является острая кровопотеря или резкое повышение температуры.

Бывают и такие случаи, когда пароксизмальные приступы, имея кратковременный и регулярный характер, оказывают влияние на состояние всего организма. Такие приступы часто проявляются на фоне мигрени.

Подобные изменения в теле способны выполнять функцию защиты, за счет за счет чего происходит стимулирование компенсационной составляющей. Но это возможно лишь на ранней стадии заболевания. А вот синдром пароксизмальных состояний — это очень опасно, поскольку он превращается в значительный усложняющий фактор при заболеваниях, которые изначально нельзя назвать простыми.

Результаты обследования состояния детей

Для того чтобы понять, как выглядят неэпилептические пароксизмальные состояния у детей, есть смысл обратить внимание на несколько актуальных примеров.

Прежде всего это задержки дыхания, имеющие кратковременный характер. К подобной проблеме может привести сильный испуг, фрустрация, боль, а также какая-либо неожиданность. Во время такого состояния ребенок может кричать, при этом сам крик задерживается на выдохе, после чего часто следует потеря сознания. Иногда появляются клонические подергивания. Подобный приступ длится, как правило, минуту. Возможна выраженная брадикардия и произвольное мочеиспускание.

Приступы такого рода чаще всего фиксируются в возрастном периоде от 6 месяцев до 3 лет. При этом хорошая новость заключается в том, что их наличие не сулит повышение риска ухудшения познавательных способностей или появления эпилепсии.

Пароксизмальное состояние у ребенка — что это? Стоит уделить внимание еще одному примеру, наглядно демонстрирующему подобную проблему. Речь идет о потере сознания. Обморок в этом случае является результатом острой недостаточности кровообращения в области головного мозга. Фактически это не что иное, как проявление сосудистой лабильности.

Обмороки проявляются в основном у подростков, среди детей, которые находятся в раннем возрасте, подобные состояния — явление редкое. Что касается причин данной проблемы, то к ним можно отнести резкий переход из горизонтального в вертикальное положение, а также состояние сильного эмоционального возбуждения.

Начинается обморок с того, что возникает ощущение потемнения в глазах и головокружение. При этом как потеря сознания, так и утрата мышечного тонуса происходят в одно время. Всегда есть вероятность того, что во время угнетения сознания ребенка могут появиться кратковременные клонические судороги. Как правило, дети не пребывают в бессознательном состоянии, обусловленном обмороком, более 1 минуты.

Рефлекторная эпилепсия — это еще одна проблема, причиной которой может стать пароксизмальное состояние у ребенка. Что это достаточно опасное состояние, говорить излишне. Провоцировать подобные проявления могут стрессовые ситуации и вспышки света. А вот сложная деятельность и слуховые раздражители вряд ли станут причинами появления рефлекторной эпилепсии.

Неэпилептическая форма

Рассматривая синдром пароксизмальных состояний, стоит уделить внимание тем заболеваниям, которые чаще других сопутствуют подобным кризам.

Можно выделить четыре основных типа болезней в рамках данной группы, которые фиксируются в клинике чаще остальных и, в свою очередь, имеют другие более конкретные формы. Речь идет о следующих проблемах:

— головные боли;

— миоклонические синдромы и другие гиперкинетические состояния;

— вегетативные расстройства;

— мышечные дистонические синдромы и дистонии.

В большинстве случаев данные проблемы фиксируются у пациентов, не достигших совершеннолетия. Но в последнее время все чаще пароксизмальное состояние впервые дает о себе знать уже в зрелом возрасте. Также возможно динамичное прогрессирование симптомов указанных выше заболеваний, которые утяжеляются на фоне хронических и острых нарушений мозгового кровообращения либо же возрастных церебральных расстройств.

Важно брать во внимание и тот факт, что в некоторых случаях неэпилептические пароксизмальные состояния могут быть следствием воздействия определенных лечебных препаратов, прописываемых для нейтрализации недостаточности кровообращения, а также таких заболеваний, как паркинсонизм и некоторые психические расстройства, обусловленные старческим возрастом.

Эпилепсия и пароксизмальные состояния

Это достаточно непростой диагноз по уровню своего негативного воздействия на человека. Но прежде стоит вспомнить о том, что такое эпилепсия. Речь идет о хроническом патологическом заболевании головного мозга, которое характеризуется судорогами, имеющими разную клиническую структуру и постоянно при этом повторяющимися. Для такого состояния характерны также психопатические пароксизмальные и несудорожные проявления.

Возможно развитие двух форм эпилепсии: генуинной и симптоматической. Последняя является следствием черепно-мозговых травм, интоксикаций, опухолей головного мозга, острых нарушений кровообращения в области головы и т. д.

Стоит понимать, что особая взаимосвязь эпилептического очага и разных отделов нервной системы обусловливает возникновение повторных судорог различной клинической структуры. К такому итогу могут привести некоторые особенности патологического процесса.

Помимо этого могут встречаться и другие пароксизмальные состояния

Разные формы припадков

Эпилепсия — это не единственная форма проявления нарушений работы ЦНС. Есть и другие пароксизмальные состояния в неврологии, которые можно отнести к категории эпилептических.

Одним из ярких примеров являются сенсорные (чувствительные) джексоновские припадки. Их проявление происходит, когда человек находится в сознании. Симптомы при этом сводятся к покалыванию и онемению в лице, конечностях и половине туловища. В некоторых случаях сенсорные припадки могут перейти в двигательные, что значительно усложнит состояние больного.

Внимание стоит уделить и джексоновской эпилепсии. В этом случае возможные как чувствительные, так и двигательные припадки. Последние особенно проблематичны, поскольку они подразумевают судороги мышц части лица и конечностей, которые расположены на противоположной от эпилептического очага стороне. При этом нарушения в сознании, как правило, не наблюдаются. В некоторых случаях двигательные припадки могут перейти в генерализованные.

Сложные абсансы могут быть атоническими, миоклоническими и акинетическими. Первые дают о себе знать посредством внезапного падения, причиной которого является резкое снижение постурального тонуса ног. Что касается миоклонической формы, то для нее характерны ритмичные кратковременные подергивания мышц, сопровождающиеся выключением сознания. Акинетический абсанс — припадок с обездвиженностью, в результате которого также вероятны падения.

Возможно проявление и малых абсансов, при которых человек также погружается в бессознательное состояние. Никаких ощущений недомогания по его завершении нет. Сам момент припадка больной часто не может вспомнить.

Кожевниковская эпилепсия характеризуется ограниченными короткими судорогами, имеющими клонический характер. Захватывают они чаще всего мышцы рук, но воздействию данного процесса может подвергнуться язык, лицо и даже ноги. Потеря сознания при таких судорогах — явление редкое.

Генерализованный эпилептический статус

Такая форма проявления припадков является достаточно серьезной для того, чтобы уделить ей отдельное внимание. Фактически речь идет о развитии тонико-клонических судорог во всех участках тела. Такое пароксизмальное состояние проявляется внезапно, при этом фиксируется легкое мышечное напряжение и умеренное расширение зрачков. На этом симптомы не заканчиваются и переходят в тоническую фазу, длящуюся от 15 мин до получаса.

Для тонической фазы характерно напряжение туловища, конечностей, а также жевательных и мимических мышц. При этом тонус тела становится настолько высоким, что изменить положение тела фактически невозможно.

Что касается клонической фазы, то ее продолжительность составляет 10-40 с, во время которых фиксируются ритмические смыкания ротовой щели. В таком состоянии есть высокий риск того, что человек прикусит язык, в результате чего изо рта может выделяться пена красноватого цвета (окрашивается кровью).

Следующая фаза генерализованного статуса — это расслабление, которое выражается в самопроизвольной дефекации и мочеиспускании. На этом неприятности не заканчиваются: каждый припадок завершается постпароксизмальным истощением. Другим словами, наступает угнетение рефлексов, гипотония мышц и углубление комы. Длится такое состояние в среднем 30 минут. Далее наступает финальная фаза эпилептической прострации.

Как помочь в случае припадков

Лечение пароксизмальных состояний — это удел специалистов, имеющих высокую квалификацию. Поэтому, если стали заметны признаки одиночного припадка, особенно когда он первый, больного нужно срочно госпитализировать в нейрохирургическое или неврологическое отделение. Там его смогут обследовать и определить актуальный план лечения.

Важно проследить за тем, чтобы до того, как больной будет доставлен в больницу, он не получил каких-либо травм. Также стоит положить обернутую в бинт ложку в полость рта или использовать роторасширитель.

В большинстве случаев процесс лечения больных с эпилептическим статусом начинается уже в машине скорой помощи. Если медиков еще нет рядом, а у человека продолжается припадок, то первое, что нужно сделать, — это исключить возможность аспирации рвотных масс или механической асфиксии по причине выпадения языка. Для этого нужно ввести воздуховод в рот, предварительно освободив его. Также есть смысл попытаться блокировать судороги и поддержать сердечную деятельность.

Что касается неэпилептических форм, то здесь причины пароксизмальных состояний могут быть абсолютно разными. Все зависит от ключевого заболевания, симптомы которого и обостряются. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, — это как можно быстрее доставить человека в больницу, где его смогут обследовать и поставить точный диагноз.

Итоги

Пароксизмальные состояния можно отнести к той категории заболеваний, которые способны не только значительно ухудшить состояние человека, но и привести к летальному исходу. Это означает, что в случае появления припадков или других симптомов данной проблемы нужно основательно заняться лечением. Если пустить все на самотек, то риск печального итога значительно возрастет.

fb.ru

расшифровка показателей, норма и нарушения

С помощью метода электроэнцефалографии (аббревиатура ЭЭГ), наряду с компьютерной или магнитно-резонансной томографией (КТ, МРТ), изучается деятельность головного мозга, состояние его анатомических структур. Процедуре отведена огромная роль в выявлении различных аномалий методом изучения электрической активности мозга.

ЭЭГ – автоматическая запись электрической активности нейронов структур головного мозга, выполняемая с помощью электродов на специальной бумаге. Электроды крепятся к различным участкам головы и регистрируют деятельность мозга. Таким образом осуществляется запись ЭЭГ в виде фоновой кривой функциональности структур мыслительного центра у человека любого возраста.

Выполняется диагностическая процедура при различных поражениях центральной нервной системы, например, дизартрии, нейроинфекции, энцефалитах, менингитах. Результаты позволяют оценить в динамике патологии и уточнить конкретное место повреждения.

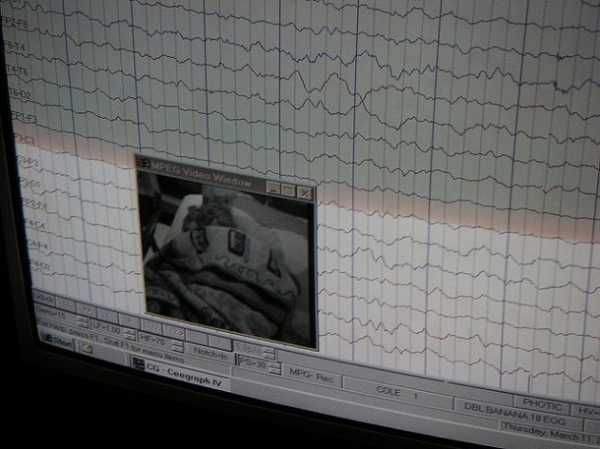

ЭЭГ проводится в соответствии со стандартным протоколом, отслеживающим активность в состоянии сна и бодрствования, с проведением специальных тестов на реакцию активации.

Взрослым пациентам диагностика осуществляется в неврологических клиниках, отделениях городских и районных больниц, психиатрическом диспансере. Чтобы быть уверенным в анализе, желательно обратиться к опытному специалисту, работающему в отделении неврологии.

Детям до 14 лет ЭЭГ проводят исключительно в специализированных клиниках врачи педиатры. Психиатрические больницы не делают процедуру маленьким детям.

Что показывают результаты ЭЭГ

Электроэнцефалограмма показывает функциональное состояние структур головного мозга при умственной, физической нагрузке, во время сна и бодрствования. Это абсолютно безопасный и простой метод, безболезненный, не требующий серьезного вмешательства.

Сегодня ЭЭГ широко применяется в практике врачей-неврологов при диагностике сосудистых, дегенеративных, воспалительных поражений головного мозга, эпилепсии. Также метод позволяет определить расположение опухолей, травматических повреждений, кист.

ЭЭГ с воздействием звука или света на пациента помогает выразить истинные нарушения зрения и слуха от истерических. Метод применяется для динамического наблюдения за больными в реанимационных палатах, в состоянии комы.

Норма и нарушения у детей

- ЭЭГ детям до 1 года проводят в присутствии матери. Ребенка оставляют в звуко- и светоизолированной комнате, где его кладут на кушетку. Диагностика занимает около 20 минут.

- Малышу смачивают голову водой или гелем, а затем надевают шапочку, под которой размещены электроды. На уши размещают два неактивных электрода.

- Специальными зажимами элементы соединяются с проводами, подходящими к энцефалографу. Благодаря небольшой силе тока процедура полностью безопасна даже для младенцев.

- Прежде чем начать мониторинг, голову ребёнка располагают ровно, чтобы не было наклона вперед. Это может вызвать артефакты и исказить результаты.

- Младенцам ЭЭГ делают во время сна после кормления. Важно дать насытиться мальчику или девочке непосредственно перед процедурой, чтобы он погрузился в сон. Смесь дают прямо в больнице после проведения общего медосмотра.

- Малышам до 3 лет энцефалограмму снимают только в состоянии сна. Дети старшего возраста могут бодрствовать. Чтобы ребёнок был спокойным, дают игрушку или книжку.

Важной частью диагностики являются пробы с открыванием и закрыванием глаз, гипервентиляцией (глубокое и редкое дыхание) при ЭЭГ, сжатием и разжиманием пальцев, что позволяет дезорганизовать ритмику. Все тесты проводятся в виде игры.

После получения атласа ЭЭГ врачи диагностируют воспаление оболочек и структур мозга, скрытую эпилепсию, опухоли, дисфункции, стресс, переутомление.

Степень задержки физического, психического, умственного, речевого развития осуществляется с помощью фотостимуляции (мигание лампочки при закрытых глазах).

Значения ЭЭГ у взрослых

Взрослым процедура проводится с соблюдением следующих условий:

- держать во время манипуляции голову неподвижной, исключить любые раздражающие факторы;

- не принимать перед диагностикой успокаивающие и прочие препараты, воздействующие на работу полушарий (Нервиплекс-Н).

Перед манипуляцией врач проводит с пациентом беседу, настраивая его на положительный лад, успокаивает и вселяет оптимизм. Далее на голову крепят специальные электроды, подключенные к аппарату, они считывают показания.

Исследование длится всего несколько минут, совершенно безболезненно.

При условии соблюдения вышеописанных правил с помощью ЭЭГ определяются даже незначительные изменения биоэлектрической активности головного мозга, свидетельствующие о наличии опухолей или начале патологий.

Ритмы электроэнцефалограммы

Электроэнцефалограмма головного мозга показывает регулярные ритмы определенного типа. Их синхронность обеспечивается работой таламуса, отвечающего за функциональность всех структур центральной нервной системы.

На ЭЭГ присутствуют альфа-, бета-, дельта, тетра-ритмы. Они имеют разные характеристики и показывают определенные степени активности мозга.

Альфа – ритм

Частота данного ритма варьирует в диапазоне 8-14 Гц (у детей с 9-10 лет и взрослых). Проявляется почти у каждого здорового человека. Отсутствие альфа ритма говорит о нарушении симметрии полушарий.

Самая высокая амплитуда свойственна в спокойном состоянии, когда человек находится в темном помещении с закрытыми глазами. При мыслительной или зрительной активности частично блокируется.

Частота в диапазоне 8-14 Гц говорит об отсутствии патологий. О нарушениях свидетельствуют следующие показатели:

- alpha активность регистрируется в лобной доле;

- asymmetry межполушарий превышает 35%;

- нарушена синусоидальность волн;

- наблюдается частотный разброс;

- полиморфный низкоамплитудный график менее 25 мкВ или высокий (более 95 мкВ).

Нарушения альфа-ритма свидетельствуют о вероятной асимметричности полушарий (asymmetry) вследствие патологических образований (инфаркт, инсульт). Высокая частота говорит о различных повреждениях головного мозга или черепно-мозговой травме.

У ребенка отклонения альфа-волн от норм являются признаками задержки психического развития. При слабоумии альфа-активность может отсутствовать.

В норме полиморфная активность в пределах 25 − 95 мкВ.

Бета активность

Beta-ритм наблюдается в пограничном диапазоне 13-30 Гц и меняется при активном состоянии пациента. При нормальных показателях выражен в лобной доле, имеет амплитуду 3-5 мкВ.

Высокие колебания дают основания диагностировать сотрясение мозга, появление коротких веретен – энцефалит и развивающийся воспалительный процесс.

У детей патологический бета-ритм проявляется при индексе 15-16 Гц и амплитуде 40-50 мкВ. Это сигнализирует о высокой вероятности отставания в развитии. Доминировать бета-активность может из-за приема различных медикаментов.

Тета-ритм и дельта-ритм

Дельта-волны проявляются в состоянии глубокого сна и при коме. Регистрируются на участках коры головного мозга, граничащих с опухолью. Редко наблюдаются у детей 4-6 лет.

Тета-ритмы варьируются в диапазоне 4-8 Гц, продуцируются гиппокампом и выявляются в состоянии сна. При постоянном увеличении амплитудности (свыше 45 мкВ) говорят о нарушении функций головного мозга.

Если тета-активность увеличивается во всех отделах, можно утверждать о тяжелых патологиях ЦНС. Большие колебания сигнализируют о наличии опухоли. Высокие показатели тета- и дельта-волн в затылочной области говорят о детской заторможенности и задержке в развитии, а также указывают на нарушение кровообращения.

БЭА — Биоэлектрическая активность мозга

Результаты ЭЭГ можно синхронизировать в комплексный алгоритм – БЭА. В норме биоэлектрическая активность мозга должна быть синхронной, ритмической, без очагов пароксизмов. В итоге специалист указывает, какие именно нарушения выявлены и на основании этого проводится заключение ЭЭГ.

Различные изменения биоэлектрической активности имеют интерпретацию ЭЭГ:

- относительно-ритмичная БЭА – может свидетельствовать о наличии мигреней и головных болей;

- диффузная активность – вариант нормы при условии отсутствия прочих отклонений. В сочетании с патологическими генерализациями и пароксизмами свидетельствует об эпилепсии или склонности к судорогам;

- сниженная БЭА ‒ может сигнализировать о депрессии.

Остальные показатели в заключениях

Как научиться самостоятельно интерпретировать экспертные заключения? Расшифровка показателей ЭЭГ представлены в таблице:

| Показатель | Описание |

| Дисфункция средних структур мозга | Умеренное нарушение активности нейронов, характерное для здоровых людей. Сигнализирует о дисфункциях после стресса и пр. Требует симптоматического лечения. |

| Межполушарная асимметрия | Функциональное нарушение, не всегда свидетельствующее о патологии. Необходимо организовать дополнительное обследование у невролога. |

| Диффузная дезорганизация альфа-ритма | Дезорганизованный тип активирует диэнцефально-стволовые структуры мозга. Вариант нормы при условии отсутствия жалоб у пациента. |

| Очаг патологической активности | Повышение активности исследуемого участка, сигнализирующее о начале эпилепсии или расположенность к судорогам. |

| Ирритация структур мозга | Связана с нарушением кровообращения различной этиологии (травма, повышенное внутричерепное давление, атеросклероз и др.). |

| Пароксизмы | Говорят о снижении торможения и усилении возбуждения, часто сопровождаются мигренями и головными болями. Возможна склонность к эпилепсии. |

| Снижение порога судорожной активности | Косвенный признак расположенности к судорогам. Также об этом говорит пароксизмальная активность головного мозга, усиленная синхронизация, патологическая активность срединных структур, изменение электрических потенциалов. |

| Эпилептиформная активность | Эпилептическая активность и повышенная предрасположенность к судорогам. |

| Повышенный тонус синхронизирующих структур и умеренная дизритмия | Не относятся к тяжелым нарушениям и патологиям. Требуют симптоматического лечения. |

| Признаки нейрофизиологической незрелости | У детей говорят о задержке психомоторного развития, физиологии, депривации. |

| Резидуально-органические поражения с усилением дезорганизации на фоне тестов, пароксизмы во всех частях мозга | Эти плохие признаки сопровождают тяжелые головные боли, синдром нехватки внимания и гиперактивности у ребенка, повышенное внутричерепное давление. |

| Нарушение активности мозга | Встречается после травм, проявляется потерей сознания и головокружениями. |

| Органические изменения структур у детей | Следствие инфекций, например, цитомегаловирус или токсоплазмоз, либо кислородного голодания в процессе родов. Требуют комплексной диагностики и терапии. |

| Изменения регуляторного характера | Фиксируются при гипертонии. |

| Наличие активных разрядов в каких-либо отделах | В ответ на физические нагрузки развивается нарушение зрения, слуха, потеря сознания. Необходимо ограничивать нагрузки. При опухолях появляются медленноволновая тета- и дельта-активность. |

| Десинхронный тип, гиперсинхронный ритм, плоская кривая ЭЭГ | Плоский вариант характерен для цереброваскулярных заболеваний. Степень нарушений зависит того, как сильно будет ритм гиперсинхронизировать или десинхронизировать. |

| Замедление альфа-ритма | Может сопровождать болезнь Паркинсона, Альцгеймера, послеинфарктное слабоумие, группы заболеваний, при которых мозг может демиелинизировать. |

Консультации специалистов в области медицины онлайн помогают людям понять, как могут расшифровываться те или иные клинически значимые показатели.

Причины нарушений

Электрические импульсы обеспечивают быструю передачу сигналов между нейронами головного мозга. Нарушение проводниковой функции отражается на состоянии здоровья. Все изменения фиксируются на биоэлектрической активности при проведении ЭЭГ.

Существует несколько причин нарушений БЭА:

- травмы и сотрясения – интенсивность изменений зависит от тяжести. Умеренные диффузные изменения сопровождаются невыраженным дискомфортом и требуют симптоматической терапии. При тяжелых травмах характерны сильные повреждения проводимости импульсов;

- воспаления с вовлечением вещества головного мозга и спинномозговой жидкости. Нарушения БЭА наблюдаются после перенесенного менингита или энцефалита;

- поражение сосудов атеросклерозом. На начальной стадии нарушения умеренные. По мере отмирания тканей из-за нехватки кровоснабжения ухудшение нейронной проводимости прогрессирует;

- облучение, интоксикация. При радиологическом поражении возникают общие нарушения БЭА. Признаки токсического отравления необратимы, требуют лечения и влияют на способности больного выполнять повседневные задачи;

- сопутствующие нарушения. Зачастую связаны с тяжелыми повреждениями гипоталамуса и гипофиза.

ЭЭГ помогает выявить природу вариативности БЭА и назначить грамотное лечение, помогающее активировать биопотенциал.

Пароксизмальная активность

Это регистрируемый показатель, свидетельствующий о резком росте амплитуды волны ЭЭГ, с обозначенным очагом возникновения. Считается, что это явление связано только с эпилепсией. На самом деле пароксизм характерен для разных патологий, в том числе приобретенного слабоумия, невроза и пр.

У детей пароксизмы могут быть вариантом нормы, если не наблюдается патологических изменений в структурах мозга.

При пароксизмальной активности нарушается в основном альфа-ритм. Билатерально-синхронные вспышки и колебания проявляются в длине и частоте каждой волны в состоянии покоя, сна, бодрствования, тревоги, умственной деятельности.

Пароксизмы выглядят так: преобладают заостренные вспышки, которые чередуются с медленными волнами, а при усилении активности возникают так называемые острые волны (спайк) – множество пиков, идущих один за другим.

Пароксизм при ЭЭГ требует дополнительного обследования у терапевта, невролога, психотерапевта, проведения миограммы и прочих диагностических процедур. Лечение заключается в устранении причин и последствий.

При травмах головы устраняют повреждение, восстанавливают кровообращение и проводят симптоматическую терапию.При эпилепсии ищут, что стало ее причиной (опухоль или пр.). Если болезнь врожденная, сводят к минимуму количество припадков, болевой синдром и негативное влияние на психику.

Если пароксизмы являются следствием проблем с давлением, проводится лечение сердечнососудистой системы.

Дизритмия фоновой активности

Означает нерегулярность частот электрических мозговых процессов. Это возникает вследствие следующих причин:

- Эпилепсия различной этиологии, эссенциальная гипертензия. Наблюдается асимметрия в обоих полушариях с нерегулярной частотой и амплитудой.

- Гипертония ‒ ритм может уменьшиться.

- Олигофрения – восходящая активность альфа-волн.

- Опухоль или киста. Наблюдается асимметрия между левым и правым полушарием до 30%.

- Нарушение кровообращения. Снижается частота и активность в зависимости от выраженности патологии.

Для оценки дизритмии показанием к ЭЭГ являются такие заболевания, как вегетососудистая дистония, возрастное или врожденное слабоумие, черепно-мозговые травмы. Также процедура проводится при повышенном давлении, тошноте, рвоте у человека.

Ирритативные изменения на ээг

Данная форма нарушений преимущественно наблюдается при опухолях с кистой. Характеризуется общемозговыми изменениями ЭЭГ в виде диффузно-корковой ритмики с преобладанием бета-колебаний.

Также ирритативные изменений могут возникнуть из-за таких патологий, как:

- менингит;

- энцефалит;

- атеросклероз.

Что такое дезорганизация корковой ритмики

Проявляются, как следствие травм головы и сотрясений, которые способны спровоцировать серьезные проблемы. В этих случаях энцефалограмма показывает изменения, происходящие в головном мозге и подкорке.

Самочувствие пациента зависит от наличия осложнений и их серьезности. Когда доминирует недостаточно организованная корковая ритмика в легкой форме — это не влияет на самочувствие пациента, хотя может вызывать некоторый дискомфорт.

Визитов: 22 446

etomigren.ru

Пароксизмы при различных заболеваниях. Особенности проявлений

Пароксизмом называют синдром клинических признаков, присущий какому-либо патологическому состоянию, который возникает спонтанно, на фоне видимого здорового состояния или как ухудшение хронического течения какой-либо болезни. В основе пароксизма всегда лежат церебральные нарушения, поэтому, несмотря на большой набор разнохарактерных патологий, для которых может быть характерно проявление пароксизма, во всех случаях обнаруживается общая этиологическая картина. Кроме того, характерными особенностями пароксизма являются: кратковременность, обратимость расстройств, склонность к регулярным рецидивам и стереотипность.

Другими словами, пароксизм, это – не отдельное заболевание, а свойство некоторых болезней проявляться в виде усиленной симптоматики по причине нарушения функций головного мозга. По этой причине возникновение пароксизмов склонно именно для церебральных патологий.

С целью выявления общих этиологических факторов, вызывающих пароксизмы при разных болезнях, было исследовано огромное количество пациентов с такими диагнозами как: эпилепсия, мигрень, вегетососудистая дистония, неврозы и невралгии. Рассматривался широкий спектр диагностических критериев, начиная от картины крови и заканчивая изучением психического состояния пациентов на общем фоне факторов риска. Благодаря данным исследованиям, была получена исчерпывающая картина факторов, способствующих возникновению пароксизмов, и дополнен список диагнозов, для которых свойственно проявление пароксизмального состояния.

Заболевания с характерными проявлениями пароксизма

- Некоторые наследственные заболевания активно провоцируют появления пароксизмов центрального характера. Из них, наиболее часто встречаются системные дегенерации центральной нервной системы (болезнь Вильсона-Коновалова, болезнь Туретта), болезни обмена веществ, обусловленные наследственностью (фенилкетонурия, болезнь Гоше, лейкодистрофии, гликогенозы, галактоземии), группа эпилептических заболеваний и другие.

- Органические заболевания нервной системы. В первом ряду находятся черепно-мозговые травмы, постравматические церебрастении, каузалгии. Новообразования в головном и спинном мозге, сосудистые патологии сетей головного мозга, инсульты, ишемические болезни, невралгии тройничного, языкоглоточного и верхнегортанного нерва.

- Проявление пароксизмов характерно для некоторого ряда заболеваний психовегетативного синдрома: вегетососудистые патологии, синдром Чарлена, Синдром Сладера, неврозы, мигрени, депрессивные состояния, истерия, аффективные расстройства.

- Пароксизмальные состояния при некоторых заболевания внутренних органов – врожденные пороки сердца, инфаркты миокарда, почечная недостаточность, уремия, острые гепатиты, печеночная кома, пневмонии, бронхиальная астма, злокачественные болезни легких, заболевания крови.

- Болезни эндокринной системы и метаболические нарушения – феохромоцитома, болезнь Кушинга, климактерический синдром, гипоксия, гиперкапния;

- Пароксизмы характерны всего ряда инфекционных энцефалитов, нейросифилиса, осложнений после вакцинации, паразитарных инвазий (цистицеркоза, эхинококкоза).

- Часто провоцируют пароксизмальное состояние интоксикации вследствие алкогольного и наркотического отравления, длительного употребления некоторых лекарственных препаратов, технических отравлений.

Некоторые особенности пароксизмальных проявлений

Как уже говорилось, пароксизмы возникают по причине нарушений функциональности головного мозга и дополняют общую картину болезни симптомами, характерными для церебральных нарушений, что является одной из основных особенностей пароксизмов.

Необходимо различать первичный и вторичный пароксизмальный генез. Первичный характер пароксизмов обусловлен врожденными факторами проявления – генетической расположенностью или нарушениями в головном мозге, возникшими в период эмбрионального развития. Вторичные пароксизмы возникают при жизни по причине воздействия различных внутренних или внешних факторов.

Кроме того, современная наука отличает:

- Пароксизмальная реакция – одноразовое, эпизодическое проявление пароксизма, в ответ на шоковое состояние нервной системы, к примеру, при резком повышении температуры тела, травмировании, острой кровопотере.

- Пароксизмальный синдром сопровождает заболевание на протяжении всего течения.

- Пароксизмальное состояние – регулярные кратковременные пароксизмальные приступы, затрагивающие все сферы организма. Наиболее часто пароксизмальное состояние сопровождает мигрень.

На ранних этапах болезни, пароксизмы служат защитным механизмом, стимулирующим компенсаторную составляющую, однако, при регулярном проявлении – в виде синдрома и состояния, сами начинают служить осложняющим фактором болезни.

Кроме того, существует упрощенная классификация пароксизмов по наличию причинно-следственных связей между эпилептическими проявлениями и пароксизмальным состоянием. Различают:

- Пароксизмы эпилептической природы, сопровождающие одноименное заболевание либо дополняющие эпилептической симптоматикой другое органическое церебральное расстройство.

- Пароксизмы неэпилептические, которые характеризуются простым усилением клинических признаков какой-либо болезни и не имеющие эпилептической основы.

В свою очередь, неэпилептические пароксизмальные состояния разделяют по преимущественному проявлению отдельных клинических признаков:

- Мышечные дистонические синдромы, характеризующихся непроизвольными и неконтролируемыми повторяющимися спазмами отдельных мышечных групп – тики, судороги.

- Миоклонические синдромы – резкие, короткие, единичные подергивания отдельной мышцы, мышечной группы или генерализованного состояния. В отличие от дистонических синдромов, отличаются единичным вздрагиванием за определенный промежуток времени.

- Головные боли. Основной признак мигренеподобных пароксизмов.

- Вегетативные расстройства с соответствующим набором симптоматики.

Мигренеподобные пароксизмы

Головные боли – один из самых частых признаков церебральных патологий. Выделены несколько основных этиологических причин, способствующих возникновению головной боли: сосудистые нарушения, мышечные напряжения, ликвородинамические причины, невралгическая этиология, смешанная и центральная.

Каждому этиологическому фактору свойственен отдельный механизм возникновения болевых ощущений, однако в основе всегда лежит нарушение функционирования нервных клеток головного мозга. В частности, мигрени свойственны сосудистые нарушения, когда повышенное или пониженное кровяное давление в сети церебральных капилляров обеспечивают регулярную недостаточную трофику нейронов, либо происходит давление расширенных кровеносных сосудов на мозговые ткани.

Пароксизмы при мигрени принадлежат неэпилептическому ряду и выражаются в виде регулярных приступов болевых ощущений в области одной стороны головы. Болевые ощущения носят мучительный и весьма продолжительный характер, простираясь, порой, на несколько суток. Особенностью мигренеподобных пароксизмов является достаточная устойчивость к лечению – остановить боль бывает крайне затруднительно.

Неординарной особенностью мигрени является тот, факт, что пароксизмальное состояние при данной патологии может являться одновременно клиническим признаком, а также – вступать в комплекс симптоматики других церебральных патологий. Такая ситуация значительно затрудняет постановку правильного диагноза – разглядеть сторонние заболевания за мигренозными приступами крайне сложно.

onevroze.ru

Пароксизмальная активность на Ээг — Неврология

анонимно, Женщина, 28 лет лет

Ребенку 2 года, доношенный, роды очень быстрые(3 часа с момента начала схваток). Плод крупный 4300( мама с весом 52 кг). После родов у ребенка было кровоизлияние в правом глазу, после того как сошло, было замечено, что у ребенка зрачки разного размера, больше заметно при искусственном освещении. Делали узи мозга и ээг, очагов не обнаружено, как мне обьяснили это ишемическое послеродовое, окулиста посещяем каждые полгода, все в норме. 4 Месяца назад мы с ребенком отравились продуктом питания и попали в больницу, там уколы и процедуры. После этого ребенок стал очень часто плакать ночами, когда засыпает подергивает плечиками, ручками и ножками, капризничает, всего боится. Раньше даже в младенчестве такого не было, ребенок хорошо спал, вредничал только по делу и быстро успокаивался. Еще 6 месяцев назад мы делали ребенку зубки( 2 пульпита) под масочным наркозом севоран. Мы обратились к нашему неврологу, провели ээг, рео и эхо. Доктор наша на курсах сейчас, не с кем посоветоваться. Вот что нам написали: проба низкочастотная фотофоностимуляция. Регистрируется высокоамплитудная ээг. Во время записи в фоновой кривой доминирует тета-ритм высокой амплитуды. Медленноволновая активность представленна колебаниями в тета-диапазоне. Уровень медленноволновой активност выходит за пределы нормы. Межполушарная ассиметрия незначительна. Признаки пароксизмальной активност представлена в виде острых волн. Признаки дисфункции в медиобазальных структурах умеренно выражены. Регистрируется ээг с умеренно дифузными изменениями. Регистрируется пароксизмальная активность в виде острых волн. Обнаруживаются комплексы, свидетельствующие о дисфункции стволовых структур. Рео: тонус церебальных сосудов крупного калибра повышен, мелкого калибра в бвса повышен, в вбб слева повышен, справа нормальный. Эластичность артерий крупного калибра сохранена, уровень пульсового кровенаполнегия слева в норма, справа снижен, в вбб повышен . Кровенаполнение ассиметричное. Квбк снижен. Венозный отток не затруднен. Эхо: смещение срединых структур не выявленно, 3 желудочек-6мм, вентрикулярный индекс увеличен 2,3. Сп умеренно напряжена, фронт сп умеренно повышен. Эхопризнаки внутричерепной гипертензии 1 ст. Что нормальным языком это значит? У ребенка эпилепсия? Опухоль? Нужно ли срочно делать мрт?? Спасибо за ответ.

health.mail.ru

Особенности дифференциальной диагностики пароксизмальной активности при ЭЭГ исследовании Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение»

РУССКИЙ ЖУРНАЛ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ЭЭГ ИССЛЕДОВАНИИ

СА. Гуляев

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PAROXYSMAL ACTIVITY ON EEG

SA. Gulaev

Институт детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки, Москва

По даннъмлитературы^ гипердиагностика эпилепсии составляет20-25%всех случаев впервые диагностированной эпилепсии, что связано в большей степени с ошибочной трактовкой клинико-энцефалогра-фических данных, в том числе, неверной интерпретацией некоторым видов пароксизмальной активности на ЭЭГ, не имеющих эпилептический характер. На основе собственных наблюдений автор представляет примеры дифференциального диагноза при различных пароксизмальных состояниях и рассматривает их отличия от эпилепсии.

Ключевые слова: Электроэнцефалография (ЭЭГ), пароксизмальная активность, дифференциальный диагноз.

According to the literature, the overdiagnosis of epilepsy is 20-25% of all newly diagnosed cases of epilepsy, which is associated mainly with the erroneous interpretation of clinical and electroencephalographic data, including an incorrect interpretation of some types of paroxysmal activity on the EEG, of non-epileptic nature. Based on own observations the author presents the examples of differential diagnosis of different paroxysmal conditions and describes their differences from epilepsy.

Key words: Electroencephalogram (EEG),paroxysmal activity, differential diagnosis.

В повседневной работе врача-невролога (эпилептолога) всегда остро встает вопрос дифференциальной диагностики эпилепсии и исключения различных состояний, ее симулирующих, поскольку точность и адекватность диагностического процесса напрямую обеспечивают эффективность и безопасность лечения. По данным Деауош (1983), ошибки дифференциальной диагностики эпилепсии встречаются часто, так гипердиагностика эпилепсии составляет 2025% всех случаев впервые диагностированной эпилепсии. Случаи гиподиагностики встречаются реже и составляют, по данным разных авторов, до 10% случаев [3]. В большинстве случаев подобные ошибки связаны не только с особенностями течения заболевания и трудностью верификации его клинической картины, но и с неправильной интерпретацией данных электро физиологических исследований. Одним из наиболее сложных вопросов, часто вызывающих подобные ошибки, является дифференциальная диагностика пароксизмальной биоэлектрической активности головного мозга.

Одним из наиболее ярких примеров таких, выявляемых в нейрофизиологических исследованиях, изменений служит т.н. феномен ПИБА [4] или описываемый отечественными

авторами феномен дыхательных волн [1, 2]. Эти ЭЭГ-паттерны чаще встречаются в детском возрасте, реже у молодых взрослых, и отражают функциональную незрелость средин-но-стволовых структур. Они возникают при проведении нагрузочных проб (особенно, пробы с гипервентиляцией), когда общая ги-пероксия вызывает сдвиг кислотно-щелочного равновесия внутренней среды организма в сторону ацидоза. В этих условиях развивается гипоксия мозговых структур с нарушением некоторых функций, в частности, способности к интеграции и регуляции биоэлектрической активности. В свою очередь, на ЭЭГ это отражается в появлении высоко амплитудных билатерально-синхронных волн тета- и дельта-диапазона, преобладающих по амплитуде в лобно-центральных отведениях. Эта активность часто принимается за эпилептиформ-ную, а пациенты расцениваются как больные эпилепсией, в свою очередь это приводит к назначению терапии и неоправданному приему антиэпилептических препаратов.

Цель исследования: на основе описания клинических случаев представить примеры и критерии дифференциальной диагностики пароксизмальной активности, выявляемой при ЭЭГ-исследовании.

© Гуляев СА, 2013.

Особенности дифференциальной диагностики —

пароксизмальной активности при ЭЭГ исследовании 15

Рус. жур. дет. невр.: т. VIII, вып. 2, 2013. —

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основе работы положен анализ биоэлектрической активности головного мозга на ЭЭГ у пяти пациентов различного возраста, направленных на консультацию врача-эпилептолога с подозрением на эпилептические приступы. ЭЭГ-исследование проводилось по классической схеме, применяемой для рутинных исследований ЭЭГ согласно существующим рекомендациям [1, 4, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинический случай 1. Пациентка К., 6 лет. Направлена на консультацию по поводу быстрой утомляемости и периодически возникающих синкопальных состояний по типу оседаний, возникающих преимущественно в душный помещениях и в летний период времени. Судороги отрицает.

При неврологическом осмотре очаговой неврологической симптоматики не выявлено, гипергидроз ладоней и стоп, выраженный красный дермографизм. По данным МРТ — без патологии.

ЭЭГ-исследование:

Альфа-ритм: не выражен, представлен в затылочных отведениях в виде групп волн альфа-диапазона, невысокого индекса, амплитудой до 35-40 мкв, выраженная дезорганизация с включением большого количества тета- и бета- волн.

Тета-активность и др. медленные формы активности: преобладают в лобных отведениях, в виде ритма частотой 7 Гц, амплитудой до 50-55 мкв.

Бета-активность: диффузная, полиморфная, амплитуда — 15-20 мкв.

Пространственное распределение ритмов извращено.

Пароксизмальная активность: не выражена.

Изменения ЭЭГ при функциональных пробах:

Реакция активации — сохранена.

При ритмической фотостимуляции — регистрируется общая десинхронизация ритмов, усвоение не выражено. Провокации па-роксизмальной активности проба не вызвала.

При гипервентиляции (ГВ) (3 мин) — постепенно нарастает общая дезорганизация ритмов и их заостренность, повышается индекс медленноволновых паттернов, представленных в фоне. На 2-3-й мин ГВ регистрируется пароксизмальная активность в виде билатерально-синхронных вспышек, переходящих в пароксизмы деформированных высокоамплитудных (до 300 мкв) комплексов те-та- и дельта-волн, постепенно нарастающих и убывающих по амплитуде.

После ГВ ритмическая активность восстанавливается до показателей фона не сразу, с постепенным уменьшением выраженности пароксиз-мальной активности по индексу и амплитуде.

Примечание: видео-запись — без особенностей.

Полученные в ходе проведенного исследования результаты, несмотря на выраженность изменений на ЭЭГ, не могли быть расценены как патологическое состояние, поскольку отражали только характерную для возраста функциональную незрелость срединно-стволовых структур головного мозга, что, вероятно, и было причиной основных жалоб пациентки. Тем самым, на текущий момент, девочка нуждалась только в общеукрепляющей терапии, но не в проведении специфической антиэпилептической терапии.

Рис. 1. Феномен дыхательных волн у ребенка 6 лет.

Однако выявление данного феномена в старшем возрасте чаще всего указывает на патологию срединно-стволовых структур головного мозга.

В старшем возрасте феномен дыхательных волн не выявляется, поскольку, как правило, к 20 годам анатомо-функциональное созревание мозговых структур уже полностью завершается. Но при различных патологических процессах, этот механизм может нарушаться.

Клинический случай 2. Пациентка Г., 22

года, на момент осмотра предъявляет жалобы на приступы общей слабости, потемнения в глазах, головокружения, тошноты и потери сознания, с частотой 1-2 раза в месяц. При детальном расспросе установлено, что подобные состояния чаще возникают при нахождении пациентки в закрытом пространстве и в зимне-весенний период, летом и осенью такие встречаются редко, несколько чаще — летом. Также пациентка отметила плохую переносимость жаркой и влажной погоды.

МРТ не выявило структурных изменений в веществе головного мозга, а так же аномалий строения, помимо незначительного расширения тел боковых желудочков. УЗДГ — вариант возрастной нормы.

Больная была направлена на консультацию врача-эпилептолога и на проведение ЭЭГ-исследования.

ЭЭГ-исследование:

Общая характеристика ЭЭГ в фоне: альфа-ритм доминирует в затылочных отведениях, преобладает справа, частота 10 Гц, амплитуда до 55 мкв, распространяется на центральные и лобные отведения; зональные различия

слегка сглажены.

Медленные формы активности: преобладают в лобных отведениях, в виде волн тета-диапазона, по амплитуде в пределах фоновой записи, без четкого фокального акцента.

Бета-активность: выражена в лобных отведениях, полиморфная, амплитуда 15-20 мкв.

Пространственное распределение ритмов сглажено в диапазоне альфа-волн.

Пароксизмальная активность: не выражена.

Изменения ЭЭГ при функциональных пробах:

Реакция активации — снижена, после закрывания глаз альфа-ритм восстанавливается с задержкой.

При ритмической фотостимуляции — регистрируется общая десинхронизация ритмов, усвоение не выражено. Провокации пароксизмальной активности проба не вызвала.

При гипервентиляции (3 мин) — постепенно нарастает общая дезорганизация ритмов и заостренность волн, повышается индекс медленно-волновых паттернов, представленных в фоне. На 2-3-й мин ГВ регистрируется пароксизмальная активность в виде билатерально-синхронных вспышек, переходящих в пароксизмы деформированных высокоамплитудных (до 300 мкв.) комплексов тета- и дельта- волн, постепенно нарастающих и убывающих по амплитуде.

После ГВ ритмическая активность восстанавливается до показателей фона не сразу, с постепенны уменьшением выраженности пароксизмальной активности по индексу и амплитуде.

Примечание: видео-запись — без особенностей.

Клинический случай 3. Пациентка М.,

32 года, обратилась с жалобами на периодически возникающие чувства тошноты (1 раз в 1-2 мес.). При осмотре кожные покровы бледные, сухие, тремор пальцев рук, очаговой неврологической симптоматики нет. По данным УЗДГ, признаки нарушения венозного оттока по системе поверхностных мозговых вен, компенсируемого оттоком в систему глубоких мозговых вен. МРТ — умеренное расширение боковых и третьего желудочков мозга, признаков объемных образований в полости черепа нет. Рентгенография черепа — усиление рисунка пальцевых вдавлений, других ко-стно-патологических изменений нет.

ЭЭГ-исследование:

Общая характеристика ЭЭГ в фоне: альфа-ритм выражен в затылочных отведениях, неустойчив по частоте (9-11 Гц), амплитудой до 5060 мкв, хорошо модулирован по амплитуде, деформирован тета- волнами умеренно. Распространяется на центральные и лобные отведения, сглаживая зональные различия. Выраженной межполушарной асимметрии нет.

Медленные формы активности: умеренного индекса, и амплитуды, регионарно преобладают в лобных и центральных отведениях в виде единичных тета-волн. Дельта-волны не выявляются.

Бета-активность: полиморфная, амплитудой до 15 мкв, выражена в лобных и височных отведениях, умеренно деформирована альфа-, и тета-волнами.

Пространственное распределение ритмов сглажено в диапазоне альфа-волн.

Пароксизмальные формы активности: не выражены.

Изменения ЭЭГ при функциональных пробах:

Реакция активации — сохранена.

При ритмической фотостимуляции — усвоение ритма не выражено. Провокации па-роксизмальной активности проба не вызвала.

При гипервентиляции (3 мин): на 2-3-й минуте ГВ в лобно-височных и лобно-централь-ных отведениях нарастает амплитуда и индекс волн тета-диапазона, достигая высокого индекса. На этом фоне регистрируется пароксиз-мальная активность в виде билатерально-синхронных вспышек деформированных полиморфных волн тета-дельта-диапазона, амплитудой до 200 мкв, без четко выраженного латерального акцента.

После ГВ ритмическая активность постепенно восстанавливается до состояния фона.

Примечание: видео-запись — без особенностей.

Клинический случай 4. Пациентка К.,

67 лет, обратилась с жалобами на, частые (1-2 раз в неделю) приступы потемнения в глазах и головокружения, возникшие после перенесенного год назад ишемического инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии.

В неврологическом статусе: легкая девиация языка влево, пирамидная недостаточность в правых конечностях (более выражена в правой ноге), легкая гемигипестезия справа. МРТ — умеренное расширение борозд и извилин, а так же боковых желудочков мозга. Признаки ранее перенесенного инсульта в глубинных отделах левого полушария головного мозга.

ЭЭГ-исследование:

Общая характеристика ЭЭГ в фоне: альфа-ритм: диффузно представлен по отведениям, не модулирован, амплитудой до 40 мкв, частотой 8-9 Гц.

Медленные формы активности: высокого индекса, представлены в виде высокоамплитудных волн тета- и дельта- диапазона, вызывающих дезорганизацию основного ритма. Ре гис трируются билатер ально -с инхр о нные и дистантно-синхронные высоко амплитудные вспышки и пароксизмы дельта- волн в лобных, лобно-центральных и центрально-теменных отведениях с фокальным преобладанием слева по индексу и амплитуде (до 300400 мкв).

Бета-активность: полиморфная; слабо выражена в лобных отведениях выражено дезорганизована медленными волнами.

Пароксизмальная активность: не выражена.

Изменения ЭЭГ при функциональных пробах:

Реакция активации — сохранена.

При ритмической фотостимуляции — усвоение ритма выражено в широком диапазоне частот.

При гипервентиляции (3 мин) — нарастает индекс и амплитуда (до 500 мкв) медленно-волновых форм активности, представленной в фоне с формированием пароксизмальной активности.

После ГВ — ритмическая активность постепенно восстанавливается до исходного уровня.

Примечание: видео-запись — без особенностей.

В трех из представленных случаев описаны пациенты взрослого и пожилого возраста, что подразумевает завершение процессов функционального созревания мозговых структур. Пациенты предъявляли характерные жалобы, основой которых было внезапное изменение общего состояние, первона-

чально расцененное клиницистами как эпилептический приступ. Однако во всех трех случаях на ЭЭГ регистрировалась сходная па-роксизмальная активность, возникающая во время проведении функциональных нагрузочных проб с гипервентиляцией, характерными графоэлементами которой были билатерально-синхронные медленные волны те-та- и дельта- диапазона различной амплитуды, преобладающие по амплитуде в лобно-центральных отведениях. При этом сознание пациентов было сохранено (пациенты были доступны контакту и правильно отвечали на вопросы), а проводимая параллельно ЭЭГ-ре-гистрации видеозапись не выявляла каких-либо внешних изменений состояния пациента. Также отмечалось как постепенное нарастание выраженности пароксизмальных форм активности по амплитуде и индексу, так и постепенное ее уменьшение после прекращения нагрузки. Регистрируемая пароксизмальная активность, несмотря на свою выраженность, не изменяла уровень сознания пациентов. Вместе с тем, во время ее регистрации пациенты отмечали головокружение, чувство дурноты и тошноты, усиливалось потоотделение.

По данным дополнительного исследования, у этих пациентов были выявлены морфологические изменения срединно-стволо-вых структур, подтвержденные результатами МРТ исследования.

Вместе с тем, наличие феномена дыхательных волн на ЭЭГ не исключает наличия у пациента эпилептиформных изменений. В некоторых случаях феномен дыхательных волн может сочетаться с истинной эпилепти-формной активностью, деформируя, а иногда и практически полностью скрывая ее. Подоб-

Рис. 5. Возникновение феномена эпилептиформной активности на фоне паттерна дыхательных волн (Пациент Б., 20 лет).

а) Пароксизмальная активность неэпилептиформного типа.

ные случаи требуют от врача максимального внимания и тщательной оценки всех вымвля-емых графоэлементов.

Клинический случай 5. Пациент Б., 20

лет. Диагноз: детская абсанс эпилепсия. Состояние после резкого учащения эпилептических приступов после самостоятельной отмены антиэпилептической терапии (этосукси-мид). Частые генерализованные тонико-кло-нические приступы. В ранее проведенных ЭЭГ-исследованиях специфическая эпилеп-тиформная активность не выявлялась.

Жалобы на приступы в виде «замираний» и судорожные приступы, о которых пациентка самостоятельно не помнит, описывает приступы со слов родственников и знакомых.

При неврологическом осмотре: отсутствие очаговой неврологической симптоматики, выражен гипергидроз ладоней и стоп, регистрируется тремор век и пальцев рук. Отмечается лабильность пульса и АД.

По данным МРТ — без патологии. УЗДГ — вариант возрастной нормы, проходимость исследуемых сосудов не нарушена.

ЭЭГ-исследование:

Общая характеристика ЭЭГ в фоне: альфа-ритм: выражен в затылочных и теменных отведениях, преимущественно справа, частота 10 Гц, амплитуда до 40 мкв. Умеренно деформирован тета-волнами, умеренно модулирован по амплитуде, распространяется на центральные и лобные отведения.

Медленные формы активности: умеренного индекса, диффузно выражены, регионарно преобладают в лобных и центральных отведениях в виде единичных волн амплитудой

до 30 мкв, без выраженного фокального акцента.

Бета-активность: полиморфная, амплитудой до 10-15 мкв, выражена по передним отведениям, умеренного индекса.

Пространственное распределение ритмов сглажено.

Пароксизмальная активность: не выражена, регистрируются единичные острые волны амплитудой до 40-45 мкв в ряду основного ритма, невысокого индекса, без выраженного фокального акцента.

Изменения ЭЭГ при функциональных пробах:

Реакция активации — сохранена.

При ритмической фотостимуляции — усвоение не выражено, преобладает общая де-синхронизация ритмов.

При гипервентиляции (3 мин) — нарастает общая десинхронизация ритмов, увеличивается амплитуда альфа-волн (до 80 мкв), уменьшается выраженность амплитудных модуляций, сглаживаются зональные различия в диапазоне альфа-волн. В лобно-центральных отделах нарастает индекс тета-волн, с формированием билатерально-синхронных вспышек высокоамплитудных (до 200-300 мкв), полиморфных, деформированных тета-дельта-волн, постепенно переходящих в пароксизмы. На этом фоне зарегистрирован первично-генерализованный пароксизм эпилепти-формной активности в виде высокоамплитудных мономорфных комплексов острая-медленная волна частотой 3-3,5 Гц, с постепенным уменьшением частоты до 2,5 Гц.