«Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста»

Доклад

«Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста»

Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста

Слово «психодиагностика» означает буквально «постановка психологического диагноза», или принятие квалифицированного решение о конечном психологическом состоянии человека в целом или о какой — либотдельно взятом психологическом свойстве. Практическая психодиагностика используется в самых разных областях деятельности психолога: и тогда, когда он выступает как автор или участник прикладных психолого — педагогических экспериментов, и тогда, когда он занят психологическим консультированием или психической коррекцией. Но чаще всего психодиагностика выступает как отдельная, вполне самостоятельная сфера деятельности. Ее целью становится постановка психологического диагноза, т.е. оценка наличного психического состояния человека.

Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтоб получать достоверные результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим особенностям, прежде всего, относится сравнительно низкий уровень сознания и самосознания. У большинства дошкольников такие познавательные процесс как внимание, память, восприятие, воображение и мышление находится на сравнительно низком уровне развития.

Своевременное обнаружение и точное описание произвольных когнитивных действий и реакций.

Дети — дошкольники очень слабо осознают собственные личностные качества и не могут правильно оценить свое поведение. Начиная с 4-х — 6 лет, дети уже могут оценить себя как личность, но в ограниченных пределах. Поэтому здесь рекомендуют обращаться к методу внешней экспертной оценки, используя в качестве экспертов взрослых людей, хорошо знающих данного ребенка.

Рекомендации

Забирая ребенка на диагностику, надо иметь в виду, что он не должен быть оторван от интересного для него занятия и приведен против своей воли. В этом случае результаты исследования могут оказаться недостоверными.

Для проведения диагностики необходима отдельная комната, в которой никто не помешает работе с ребенком. Внешний вид комнаты имеет большое значение. Чем меньше она похожа на официальный кабинет, тем свободнее почувствует себя ребенок. Важное условие психодиагностики — приспособление к индивидуальным особенностям ребенка: его темпу, уровню утомляемости, колебаниям мотивации и т.д.

Методы психодиагностического обследования дошкольников

Рассмотрим особенности применения таких различных методов исследования детей, как наблюдение, опрос, эксперимент и тестирование.

Метод наблюдения

Метод наблюдения — один из главных в работе с детьми. Многие методы, используемые обычно при изучении взрослых,- тесты, эксперимент, опрос — имеют ограниченную сферу применения в исследованиях, проводимых на детях, из-за своей сложности. Они, как привило, недоступны детям, особенно в младенческом возрасте.

Прежде чем начать наблюдение за тем, что и как делают дети, необходимо установить цель наблюдения, ответить на вопросы о том, ради чего оно осуществляется, и какие результаты в конечном итоге должно будет дать. Затем необходимо составить программу наблюдения, разработать план, рассчитанный на то, чтобы привести исследователя к желаемой цели.

Метод наблюдения может дать очень важные результаты. Но все зависит от того, что и как наблюдать. В связи с этим выделяют несколько вариантов наблюдения.

Во-первых, оно может быть сплошным и выборочным.

Во-вторых, наблюдение может быть скрытым и включенным.

В-третьих, наблюдение может быть одноразовым и длительным.

Метод наблюдения имеет ряд неоспоримых достоинств. Он позволяет развернуть перед нами конкретную жизнь ребенка, дает много живых, интересных фактов, но позволяет исследовать ребенка в естественных условиях его жизни. Он незаменим для первичной ориентировки в проблеме и получения предварительных фактов. Но этот метод имеет ряд

Метод эксперимента

В научно-исследовательской работе с детьми эксперимент часто является одним из самых надежных методов получения достоверной информации о психологии и поведении ребенка, в особенности тогда, когда наблюдение затруднено, а результаты опроса могут оказаться сомнительными. Включение ребенка в экспериментальную игровую ситуацию позволяет получить непосредственные реакции ребенка на воздействующие стимулы и на основе этих реакций судить о том, что ребенок скрывает от наблюдения или не в состоянии вербализировать при опросе. Непосредственность детского поведения в игре, неспособность детей длительное время сознательно играть определенную социальную роль, их эмоциональная откликаемость и увлекаемость дают возможность исследователю увидеть то, что он не в состоянии получить при помощи других методов.

Эксперимент в работе с детьми позволяет получить лучшие результаты тогда, когда он организован и проведен в форме игры или привычных для ребенка занятий — рисования, конструирования, отгадывания загадок и т.д. Дети не должны подозревать, что игры, которые им предлагают, специально организованы для их изучения.

Процедура эксперимента оказывает большее влияние на детей, чем на взрослых. Объяснение этому находят в

Дети более эмоциональны при общении со взрослым. Взрослый для ребенка всегда является психологически значимой фигурой. Он либо любезен, либо опасен, либо симпатичен и заслуживает доверия, либо неприятен и от него надо держаться подальше.

Следовательно, дети стремятся понравиться незнакомому взрослому либо «спрятаться» от контактов с ним.

Проявление личностных особенностей у ребенка зависит от ситуации в большей степени, чем у взрослого. Ситуация конструируется в ходе общения: ребенок должен успешно общаться с экспериментатором, понимать его вопросы и требования. Непривычная для ребенка система понятий, способов коммуникаций будет мощнейшим барьером при его включении в эксперимент.

Ребенок обладает более живым воображением, чем экспериментатор, и поэтому может иначе интерпретировать ситуацию эксперимента, чем взрослый. Экспериментаторам рекомендуется обращать внимание на то, правильно ли понимает ребенок обращенные к нему вопросы и просьбы, давая тот или иной ответ.

Специфика эксперимента в детской психологии заключается в том, что экспериментальные условия должны быть близкими к естественным жизненным условиям ребенка и не должны нарушать привычных форм его деятельности. Необычные лабораторные условия могут смутить ребенка и вызвать отказ от деятельности. Поэтому эксперимент с участием детей должен быть приближен к естественным условиям жизнедеятельности ребенка.

Одним из видов психологического эксперимента являются тесты.

Тест— это система специально подобранных заданий, которые предлагают детям в строго определенных условиях. За выполнение каждого задания ребенок получает оценку в баллах.

Вспомогательные методы

Кроме основных методов исследования детей – наблюдения и эксперимента — используются вспомогательные методы. К ним относятся анализ результатов детской деятельности (рисунков, поделок, сочиненных детьми сказок и пр.) и метод беседы (или интервью).Особенно широко используется анализ детских рисунков. В детских рисунках отражаются эмоциональное состояние ребенка, особенности восприятия окружающих людей и предметов, характер отношений с окружающими. При интерпретации рисунков обязательно надо учитывать изобразительный опыт «художника», так как графическая деятельность детей может быть плохо сформирована. Наличие или отсутствие изобразительных навыков, использование стереотипов, шаблонов, возрастные особенности- все это существенно влияет на диагностический портрет личности. Интерпретация детских рисунков требует высокой квалификации и большого опыта работы с этим материалом. Кроме того, она никогда не может быть определенной и однозначной и всегда предполагает некоторый субъективизм исследователя. Поэтому в серьезных исследованиях этот метод может использоваться только как вспомогательный.

Метод беседы (метод вопросов) можно использовать в работе с детьми, начиная с 4 лет, когда они уже достаточно хорошо владеют речь, но в весьма ограниченных пределах. Дело в том, что дети дошкольного возраста еще не могут выразить в словах свои мысли и переживания, поэтому их ответы обычно бывают краткими, формальными и воспроизводящими слова взрослого. Подбор вопросов для беседы с детьми — большое искусство. Трудности могут быть вызваны тем, что ребенок не всегда правильно понимает адресованные ему вопросы.

Заключение:

Психодиагностика детей дошкольного возраста имеет свои особенности. Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтоб получать достоверные результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим особенностям, прежде всего, относится сравнительно низкий уровень сознания и самосознания. Кроме того, следует учитывать, что недостаточно развиты такие процессы как память, внимание, мышление, воображение. Чаще всего применяют такие методы исследования как наблюдение и эксперимент, а также вспомогательные методы: анализ результатов детской деятельности и беседа. Наилучшие психодиагностические результаты можно получить, наблюдая за детьми в процессе занятия ведущей для данного возраста деятельностью — игрой.

Литература:

Валлон А. Психическое развитие ребенка. — М.,1967

Венгер Л.А. Педагогика способностей.- М., 1973

Выготский Л.С. Педагогическая психология.- М.,1991

Гуревич К.М. Психологическая диагностика. Учебное пособие. М., 1997.

Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — 2-е изд., доп. — СПб., 2002.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М.,1969

Эльконин Д.Б. Детская психология. — М., 1960

Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских вохрастах.-М.,1995

infourok.ru

19. Особенности психологической диагностики детей дошкольного возраста.

Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтоб получать достоверные результаты в процессе их психодиагностического обследования. Чтобы правильно судить об уровне развития, достигнутом ребенком, необходимо тестовые психодиагностические задания подбирать таким образом, чтобы они одновременно были рассчитаны как на произвольный, так и непроизвольный уровень регуляции когнитивной сферы.

Дошкольники лишь тогда будут в процессе психодиагностики демонстрировать свои способности, т.е. показывать результаты, правильно отражающие уровень их психического развития, когда сами методики и имеющиеся в них задания вызывают и поддерживают к себе на протяжении всего времени интерес ребенка. Следует учитывать особенности самих непроизвольных познавательных процессов, к примеру, непостоянство непроизвольного внимания и повышенную утомляемость детей данного возраста. Поэтому серию тестовых заданий не следует делать слишком длинной, требующей большого количества времени. Оптимальным для детей дошкольного возраста считается время выполнения тестовых заданий, находящихся в пределах от одной до десяти минут, причем, чем меньше возраст ребенка, тем более коротким оно должно быть. Наилучшие психодиагностические результаты можно получить, наблюдая за детьми в процессе занятия ведущей для данного возраста деятельностью — игрой.

Забирая ребенка на диагностику, он не должен быть оторван от интересного для него занятия и приведен против своей воли. В этом случае результаты исследования могут оказаться недостоверными. Для проведения диагностики необходима отдельная комната, в которой никто не помешает работе с ребенком. Внешний вид комнаты имеет большое значение. Подходящую обстановку создадут детские рисунки, поделки и книжки с картинками, которые ребенку можно будет рассмотреть перед обследованием. Яркие, необычные предметы или привлекательные игрушки нежелательны, поскольку они могут отвлекать внимание ребенка от предложенных заданий. Перед началом обследования экспериментатор должен подготовить все материалы методик, но расположить их так, чтобы они не были видны ребенку.

При проведении психодиагностики детей младшего и среднего дошкольного возраста следует иметь в виду, как изменение формы игр, так и возникновение нового вида социальной активности — межличностного общения. В старшем дошкольном возрасте к названным видам деятельности добавляются игры с правилами и, кроме того, возникают элементарные рефлексивные способности. Старшие дошкольники не только осознают и руководствуются в своем поведении некоторыми правилами межличностного общения, особенно в играх, но в определенных пределах могут, занимаясь тем или иным видом деятельности, например чтением и игрой, анализировать собственное поведение в нем, давать оценки самому себе и окружающим людям.

20. Специфика психодиагностики подростка.

По уровню своего интеллектуального развития подростки не намного уступают взрослым людям, поэтому, изучая их познавательные процессы, вполне уже можно применять тесты, предназначенные для взрослых людей, с ограничениями, которые касаются в основном только специальных, научных терминов и понятий. Что же касается личности и меж персональных отношений, то здесь еще существуют и должны учитываться многие ограничения. Имея в виду то, что подростки — это еще наполовину дети, к ним необходимо применять полудетские и полувзрослые формы тестирования. Основной из них должна оставаться игровая форма, а сами тестовые задания должны быть такими, чтобы непосредственно привлекать к себе внимание и вызывать интерес ребенка. Стремление к независимости требует предоставления им большей самостоятельности в тестировании, чем это можно позволить детям младшего школьного возраста. Вполне допустимо дать возможность подростку отойти от точной формулировки инструкции, сопровождающей тестирование, и что-то сделать по-своему, не в ущерб целям и результатам тестирования, например, каким-либо оригинальным способом, отличным от нормативного, решить предложенную задачу. Многие тесты, предназначенные для определения уровня интеллектуального развития, имеют стандартизированные решения задач, но в то же время допускают и отклонения от них. По отношению к подросткам можно значительно ослабить требование поиска стандартного решения, учитывая их стремление к оригинальности и самостоятельности. Кроме того, подчеркиваемое одобрение и позитивная оценка со стороны взрослых людей именно нестандартных решений подростка позволяют получать данные, полностью отражающие его уровень интеллектуального развития. В противном случае отсутствие интереса и нежелание решать тестовые задачи может быть ошибочно принято за низкий уровень умственного развития.

В методики, предназначенные для психодиагностики подростков, можно включать формулировки социальных норм, некоторые специальные научные понятия. Однако в большинстве случаев эти нормы должны формулироваться конкретно, с использованием не столько научных, сколько житейских понятий, иначе они могут оказаться недоступными многим подросткам, особенно тем, которые еще находятся в пределах переходного возраста от младших к средним классам школы.

Важно, наконец, чтобы практическое участие в тестировании позволяло подростку реализовать свою потребность в ролевом поведении, особенно — в экспертном и лидерском, т.е. таком, где подросток может блеснуть своими знаниями, умениями и показать себя в роли лидера. Подростков рекомендуется привлекать к соучастию в проведении тестирования не только в роли испытуемых, но также и в роли экспериментаторов, чтобы они поочередно выступали, то в роли испытуемых, то в роли экспериментаторов.

Тестирование в подростковом возрасте рекомендуется проводить в привычных для юношей и девушек условиях. Такими условиями, в частности, являются занятия на уроках в школе, в том числе занятия по психологии. Практическое знакомство с методиками психодиагностики органически входит в программу и содержание таких занятий, поэтому процедура тестирования хорошо вписывается в них.

studfiles.net

психодиагностика

Методы психодиагностики детей дошкольного возраста.

Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтобы получать достоверные результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим особенностям прежде всего относится сравнительно низкий уровень сознания и самосознания.

Когда мы говорим о сравнительно низком уровне развития самосознания дошкольников, то вкладываем в это следующий смысл: дети — дошкольники, особенно в возрасте до четырех лет, еще весьма слабо осознают собственные личностные качества и не в состоянии дать правильную оценку своего поведения. Самооценка и уровень притязаний у них еще не оформились настолько, чтобы иметь четкое представление о себе, о своих достоинствах и недостатках.

Дети более старшего возраста, от четырех до шести лет, имеют уже такие возможности и в состоянии оценивать себя как личностей, но еще в ограниченных пределах, главным образом те свойства личности и особенности поведения, на которые обращали, общаясь с ребенком, неоднократно его внимание окружающие взрослые люди.

Из этого следует, что методы личностной и поведенческой психодиагностики детей до четырехлетнего возраста не должны включать в себя такие задания и вопросы, которые ориентированы на самосознание ребенка и предполагают с его стороны осознанную, взвешенную оценку собственных личностных качеств. Нарушение этого правила может привести к тому, что ребенок или не будет отвечать на поставленные вопросы, или даст ответы на них механически, без должного понимания сути самих вопросов.

Детям в возрасте от четырех до шести лет можно уже предлагать личностные и поведенческие опросники, опирающиеся на адекватную самооценку. Однако и в этом случае следует иметь в виду, что самооценочные возможности ребенка данного возраста все же не безграничны.

В связи с этим при проведении личностной и поведенческой психодиагностики детей дошкольного возраста рекомендуется чаще обращаться к методу внешней, экспертной оценки, используя в качестве экспертов независимых, профессионально подготовленных взрослых людей, хорошо знающих данного ребенка. В старшем дошкольном возрасте к экспертным оценкам можно добавлять самооценку ребенка, но все же больше доверять суждениям взрослых о нем.

Отметим особенность, связанную с непроизвольностью процессов у дошкольников, которую обязательно необходимо учитывать, производя их психодиагностику. Дошкольники лишь тогда будут в процессе психодиагностики демонстрировать свои способности, т.е. показывать результаты, правильно отражающие уровень их психологического развития, когда сами методики и имеющиеся в них психодиагностические задания вызывают и поддерживают к себе интерес на протяжении всего времени психодиагностики. Как только непосредственный интерес ребенка к выполняемым заданиям утрачивается, он перестает проявлять те способности и задатки, которыми реально обладает. Поэтому, если мы хотим выявить действительный уровень психологического развития ребенка и его возможности, например зону потенциального развития, необходимо заранее, составляя инструкцию и методику, позаботиться о том, чтобы все это вызывало со стороны ребенка непроизвольное внимание и было достаточно интересно для него.

Следует учитывать особенности самих непроизвольных познавательных процессов, к примеру непостоянство непроизвольного внимания и повышенную утомляемость детей данного возраста, вызываемую прежде всего психогенными факторами. Поэтому серию предлагаемых им тестовых заданий не следует делать слишком длинной, требующей большого количества времени. Оптимальным для детей дошкольного возраста считается время выполнения тестовых заданий, находящееся в пределах от одной до пяти минут, причем чем меньше возраст ребенка, тем более коротким оно должно быть.

Рассмотрим некоторые другие особенности психодиагностики дошкольников по возрастам:

1. Ранний возраст, от года до трех лет.

2. Младший и средний дошкольный возраст, от трех до пяти лет.

3. Старший дошкольный возраст, от пяти до шести — семи лет.

Психодиагностика детей раннего возраста в основном может быть только объективной, т.е. лишь в очень малой степени опираться на самооценку и самоанализ ребенка. Наибольшей ценностью в этом возрасте обладает психодиагностический материал, связанный с экспертной оценкой внешне наблюдаемых действий и реакций ребенка. Поэтому основным средством сбора информации о детях в этом возрасте является наблюдение, а главным психодиагностическим методом — естественный эксперимент, в котором создается некоторая жизненная ситуация, достаточно хорошо знакомая ребенку. Наилучшие психодиагностические результаты у детей этого возраста можно получить, наблюдая за ним в процессе занятий ведущей для данного возраста деятельностью — предметной игрой.

При проведении психодиагностики детей младшего и среднего дошкольного возраста следует иметь в виду как изменение формы игры, так и возникновение нового вида социальной активности, ведущей за собой психологическое развитие ребенка, — межличностного общения. Дети этого возраста впервые начинают проявлять интерес к сверстникам как личностям и включаться с ними в совместные игры. Соответственно и методики психодиагностики следует разрабатывать так, чтобы они предполагали не только наблюдение за детьми в индивидуальной предметной деятельности, но и в коллективной игре сюжетно — ролевого плана. Ее участниками могут быть не только дети, но и взрослые.

Кроме того, в этом возрасте в определенной мере уже можно опираться на данные самосознания детей и на оценки, которые сами они дают другим детям и взрослым людям. Это особенно касается проявления различных индивидуальных качеств в общении с окружающими людьми.

В старшем дошкольном возрасте к названным видам деятельности добавляются игры с правилами и, кроме того, возникают элементарные рефлексивные способности. Старшие дошкольники не только осознают и руководствуются в своем поведении некоторыми правилами межличностного взаимодействия, особенно в играх, но в определенных пределах могут, занимаясь тем или иным видом деятельности, например учением и игрой, анализировать собственное поведение в нем, давать оценки себе и окружающим людям. Это открывает возможность для использования в данном возрасте психодиагностических методик, которые обычно применяются для изучения психологии школьников и взрослых людей. Это прежде всего относится к методам исследования познавательных процессов, но отчасти касается личности и межличностных отношений.

Методы и методики:

1. Методы диагностики восприятия

2. Методы диагностики внимания

3. Методы диагностики воображения

4. Методы диагностики памяти

5. Методики для оценки образно — логического мышления

6. Методы диагностики речи.

studfiles.net

Психологическая диагностика детей дошкольного возраста. — КиберПедия

Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста

Слово «психодиагностика» означает буквально «постановка психологического диагноза», или принятие квалифицированного решение о конечном психологическом состоянии человека в целом или о какой — либотдельно взятом психологическом свойстве. Практическая психодиагностика используется в самых разных областях деятельности психолога: и тогда, когда он выступает как автор или участник прикладных психолого — педагогических экспериментов, и тогда, когда он занят психологическим консультированием или психической коррекцией. Но чаще всего психодиагностика выступает как отдельная, вполне самостоятельная сфера деятельности. Ее целью становится постановка психологического диагноза, т.е. оценка наличного психического состояния человека.

Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтоб получать достоверные результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим особенностям, прежде всего, относится сравнительно низкий уровень сознания и самосознания. У большинства дошкольников такие познавательные процесс как внимание, память, восприятие, воображение и мышление находится на сравнительно низком уровне развития.

Чтобы правильно судить об уровне развития, достигнутом ребенком, необходимо тестовые психодиагностические задания подбирать таким образом, чтобы они одновременно были рассчитаны как на произвольный, так и непроизвольный уровень регуляции когнитивной сферы. Это позволяет адекватно оценить, с одной стороны, степень произвольности познавательных процессов, а с другой стороны — реальный уровень их развития в том случае, если они еще не являются произвольными. У детей 3-6 лет уже есть элементы произвольности в управлении своими познавательными процессами. Но основная часть детей этого возраста характеризуется преобладанием непроизвольных познавательных процессов, на них и опирается ребенок, познавая окружающий мир. Психодиагностика детей этого возраста, следовательно, должна быть двояконаправленной:

Детальное изучение развития непроизвольных познавательных процессов.

Своевременное обнаружение и точное описание произвольных когнитивных действий и реакций.

Дети — дошкольники очень слабо осознают собственные личностные качества и не могут правильно оценить свое поведение. Начиная с 4-х — 6 лет, дети уже могут оценить себя как личность, но в ограниченных пределах. Поэтому здесь рекомендуют обращаться к методу внешней экспертной оценки, используя в качестве экспертов взрослых людей, хорошо знающих данного ребенка.

Также для детей — дошкольников не вполне годятся личностные опросники, содержащие в себе прямые суждения самооценочного типа. Если речь идет о косвенных суждениях, то они также не должны включать в себя особенности психологии поведения, которое ребенок еще недостаточно хорошо осознает. Вообще, использование подобных опросников в психодиагностических целях дошкольном возрасте следует свести к минимуму, и если обращение к ним неизбежно, то каждый вопрос необходимо подробно и доступно объяснять ребенку.

Дошкольники лишь тогда будут в процессе психодиагностики демонстрировать свои способности, т.е. показывать результаты, правильно отражающие уровень их психического развития, когда сами методики и имеющиеся в них задания вызывают и поддерживают к себе на протяжении всего времени интерес ребенка. Как только непосредственный интерес ребенка к выполненному заданию утрачивается, он перестает проявлять те способности и задатки, которыми реально обладает. Поэтому, если мы хотим выявить действительный уровень психологического развития ребенка и его возможности, например, зону потенциального развития, необходимо заранее, составляя инструкцию и методику, позаботиться о том, чтобы все это вызывало со стороны ребенка непроизвольное внимание и было достаточно интересно для него.

Наконец, следует учитывать особенности самих непроизвольных познавательных процессов, к примеру, непостоянство непроизвольного внимания и повышенную утомляемость детей данного возраста. Поэтому серию тестовых заданий не следует делать слишком длинной, требующей большого количества времени. Оптимальным для детей дошкольного возраста считается время выполнения тестовых заданий, находящихся в пределах от одной до десяти минут, причем, чем меньше возраст ребенка, тем более коротким оно должно быть. Наилучшие психодиагностические результаты можно получить, наблюдая за детьми в процессе занятия ведущей для данного возраста деятельностью — игрой.

Забирая ребенка на диагностику, надо иметь в виду, что он не должен быть оторван от интересного для него занятия и приведен против своей воли. В этом случае результаты исследования могут оказаться недостоверными. Установление доброжелательного контакта и хорошего взаимопонимания между ребенком и экспериментатором — необходимое условие для получения достоверных результатов. Пути установления контакта могут быть различными в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и его отношения к психологу. Может оказаться целесообразным вначале вовсе не обращать внимания на ребенка, дать ему самостоятельно сориентироваться в ситуации и привыкнуть к новой обстановке, далее предложить интересную игрушку, а затем постараться организовать совместную игру и постепенно перевести ребенка к выполнению инструкций. Иногда оказывается эффективной предварительная спокойная беседа на необременительные для ребенка темы. Доброжелательное, доверительное отношение к дошкольнику, полное принятие ребенка, без требования от него соблюдения обязательных норм поведения (здороваться, обращаться на «вы» и т.п.), положительная оценка его личности и его действия создают тот фон, на котором могут реализоваться интеллектуальные возможности ребенка и наиболее полно проявиться особенности его личности.

Для проведения диагностики необходима отдельная комната, в которой никто не помешает работе с ребенком. Внешний вид комнаты имеет большое значение. Чем меньше она похожа на официальный кабинет, тем свободнее почувствует себя ребенок. Подходящую обстановку создадут детские рисунки, поделки и книжки с картинками, которые ребенку можно будет рассмотреть перед обследованием. Яркие, необычные предметы или привлекательные игрушки нежелательны, поскольку они могут отвлекать внимание ребенка от предложенных заданий. Перед началом обследования экспериментатор должен подготовить все материалы методик, но расположить их так, чтобы они не были видны ребенку.

Важное условие психодиагностики — приспособление к индивидуальным особенностям ребенка: его темпу, уровню утомляемости, колебаниям мотивации и т.д. В случае быстрого утомления можно сделать перерыв и поговорить с ребенком или дать ему возможность встать, походить, поиграть с ним в мяч и сделать несколько физкультурных упражнений. В целом обследование может занимать от 30 до 60 минут.

При проведении психодиагностики детей младшего и среднего дошкольного возраста следует иметь в виду, как изменение формы игр, так и возникновение нового вида социальной активности — межличностного общения. Соответственно и методики психодиагностики следует разрабатывать так, чтобы они предполагали не только наблюдения за детьми в индивидуальной предметной деятельности, но и в коллективной игре сюжетно — ролевого плана. Такую игру с ребенком может организовать и в психодиагностических целях и провести сам психолог. В старшем дошкольном возрасте к названным видам деятельности добавляются игры с правилами и, кроме того, возникают элементарные рефлексивные способности. Старшие дошкольники не только осознают и руководствуются в своем поведении некоторыми правилами межличностного общения, особенно в играх, но в определенных пределах могут, занимаясь тем или иным видом деятельности, например чтением и игрой, анализировать собственное поведение в нем, давать оценки самому себе и окружающим людям. Это открывает возможность для использования в данном возрасте тех психодиагностических методик, которые обычно применяются для изучения психологии школьников и взрослых людей. Сказанное, прежде всего, относится к методам исследования познавательных способностей.

cyberpedia.su

Раздел I. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста

Методы диагностики познавательных психических процессов

Методы диагностики восприятия

Представленные методики позволяют оценивать восприятие ребенка, выявляя одновременно с характеристиками самих перцептивных процессов способность ребенка формировать образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять эти заключения в словесной форме. Последние две характеристики введены в психодиагностику детского восприятия потому, что основная тенденция в развитии восприятия состоит именно в его постепенной интеллектуализации.

В заключение обследования ребенка, по представленным здесь методикам можно вывести общую, интегральную оценку уровня развития внимания дошкольника. Все результаты в Индивидуальную карту психологического развития ребенка и в сводную ведомость результатов обследования.

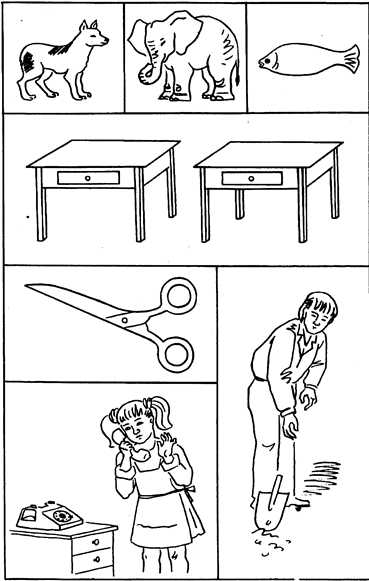

Методика 1. “Чего не хватает на этих рисунках?”

Суть этой методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков, представленных на рис. 1. На каждой из картинок этой серии не хватает какой-то существенной детали. Ребенок получает задание как можно быстрее определить и назвать отсутствующую деталь.

Проводящий эксперимент с помощью секундомера фиксирует время, затраченное ребенком на выполнение всего задания. Время работы оценивается в баллах, которые затем служат основой для заключения об уровне развития восприятия ребенка.

Оценка результатов

Оценки даются в 10-балльной системе и представляются в интервалах, являющихся непосредственным основанием для производства выводов об уровне развития восприятия ребенка.

Точные критерии оценок в десятибалльной системе не заданы по той причине, что априори, до получения достаточно большого опыта применения методик, их определить невозможно. В этой связи исследователю разрешается прибавлять или отнимать один-два балла (в пределах заданного диапазона оценок) за наличие или, соответственно, отсутствие усердия со стороны ребенка в процессе его работы над психодиагностическими заданиями. Такая процедура в целом мало влияет на конечные результаты, но позволяет лучше дифференцировать детей.)

10 баллов — ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 сек, назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов.

8-9 баллов — время поиска ребенком всех недостающих предметов заняло от 26 сек до 30 сек.

6-7 баллов — время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 сек до 35 сек.

4-5 баллов — время поиска всех недостающих предметов составило от 36 секдо 40 сек.

2-3 балла — время поиска всех недостающих предметов оказалось в пределах от 41 сек до 45 сек.

0-1 балл — время поиска всехнедостающих деталей составило в целом больше чем 45 сек.

Выводы об уровне развития

10 баллов — очень высокий.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

2-3 балла — низкий.

0-1 балл — очень низкий.

|

Рис. 1. Серия картинок к методике “Чего не хватает на этих картинках?”

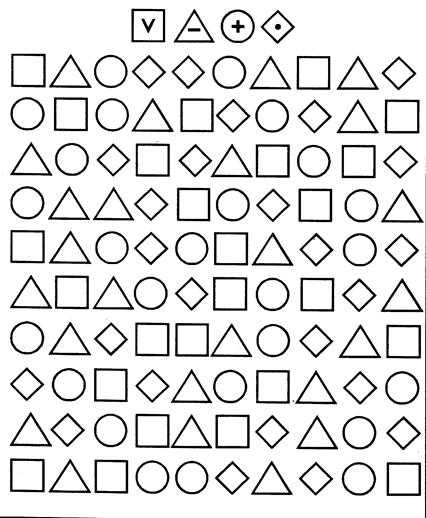

Методика 2. “Какие предметы спрятаны в рисунках?”

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в которых как бы “спрятаны” многие известные ему предметы. Далее ребенку представляют рис. 2 и просят последовательно назвать очертания всех предметов, “спрятанных” в трех его частях: 1, 2 и 3.

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если ребенок справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное на выполнение задания.

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, “спрятанных” на рисунках 1, 2 и 3, составляет 14.

Рис. 2. Картинки к методике “Какие предметы спрятаны в рисунках?”

Оценка результатов:

10 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек.

8-9 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 сек до 30 сек.

6-7 баллов — ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 сек до 40 сек.

4-5 баллов — ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 сек до 50 сек.

2-3 балла — ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 51 сек до 60 сек.

0-1 балл — за время, большее чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по поиску и названию всех 14 предметов, “спрятанных” в трех частях рисунка.

Выводы об уровне развития:

10 баллов — очень высокий.

8—9 баллов — высокий.

4—7 баллов — средний.

2—3 балла — низкий.

0—1 балл — очень низкий.

Методы диагностики внимания

Следующий набор методик предназначается для изучения внимания детей дошкольного возраста с оценкой таких качеств внимания, как продуктивность, устойчивость, переключаемость и распределение. Каждая из этих характеристик может рассматриваться отдельно и вместе с тем, как частная оценка внимания в целом. Для диагностики перечисленных характеристик внимания предлагаются различные методические приемы. В заключение обследования ребенка по представленным здесь методикам, относящимся к вниманию (методика 3 и 4), можно вывести общую, интегральную оценку уровня развития внимания дошкольника. Все частные оценки внимания вносятся в Индивидуальную карту психологического развития ребенка и в сводную ведомость результатов обследования.

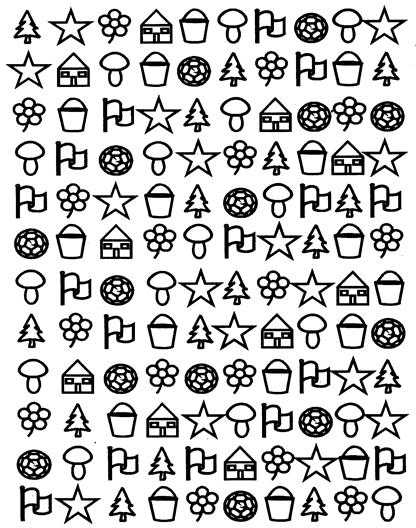

Методика 3. “Найди и вычеркни”

Методика предназначена для определения продуктивности и устойчивости внимания. Ребенку показывают рис.3 или рис. 4. На нем в случайном порядке даны изображения простых фигур: грибок, домик, ведро, мяч, цветок, флажок или треугольник, кружок, полукруг, квадрат и т.д.

| Рис. 3. Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни» для детей от 3-х до 4-х лет |

| Рис. 4. Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни» для детей от 4-х до 5-и лет |

Инструкция:“Сейчас мы поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов, Когда я скажу “начинай”, ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. Искать и зачеркивать эти предметы нужно до тех пор, пока я не скажу “стоп”. В это время ты должен остановиться и показать тот предмет, который ты увидел последним. После того, как я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился, и снова скажу “начинай”. Ты снова продолжишь делать то же самое, т.е. искать и вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу “конец”. На этом наша игра завершится, и я скажу тебе, кто выиграл”.

Процедура обследования:по данной методике ребенок работает 2.5 мин., в течение которых пять раз подряд (через каждые 30 сек.) ему говорят “стоп” и “начинай”.

Экспериментатор дает задание ребенку зачеркивать какие-либо два разных предмета, например: звездочку и домик, или елочку и ведро, или что-либо др. Экспериментатор сам отмечает на рисунке ребенка те места, где даются соответствующие команды.

Обработка и оценка результатов:при обработке и оценке результатов определяется количество предметов на рисунке, просмотренных ребенком в течение 2,5 мин., т.е. за все время выполнения задания, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. Полученные данные вносятся в формулу, по которой определяется общий показатель уровня развития у ребенка одновременно двух свойств внимания: продуктивности и устойчивости:

где:

S — показатель продуктивности и устойчивости внимания обследованного ребенка;

N — количество изображений предметов на рис.3 (4), просмотренных ребенком за время работы;

t — время работы;

n — количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками считаются пропущенные нужные или зачеркнутые ненужные изображения.

В итоге количественной обработки данных по приведенной выше формуле определяется шесть показателей, один для всего времени работы по методике (2,5 мин.), а остальные — для каждого 30-сек. интервала. Соответственно, переменная t в методике будет принимать значение 150 и 30.

Показатели продуктивности и устойчивости переводятся (каждый в отдельности) в баллы по десятибалльной шкале следующим образом:

10 баллов — показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла.

8-9 баллов— показатель S находится в интервале 1,00 — 1,25 балла.

6-7 баллов— показатель S находится в интервале 0,76 — 1,00 балла.

4-5 баллов— показатель S находится в интервале 0,51 — 0,75 балла.

2-3 балла— показатель S находится в интервале 0,24 — 0,50 балла.

0-1 балл— показатель S находится в интервале 0,00 — 0,23 балла.

Выводы об уровне развития внимания:

10 баллов— продуктивность и устойчивость внимания очень высокая.

8-9 баллов— продуктивность и устойчивость внимания высокая.

4-7 баллов— продуктивность и устойчивость внимания средняя.

2-3 балла— продуктивность и устойчивость внимания низкая.

0-1 балл— продуктивность и устойчивость внимания очень низкая.

По всем показателям S, полученным в процессе выполнения методики, можно построить график, на основе которого можно судить о динамике изменения во времени продуктивности и устойчивости внимания ребенка. Подробнее см. Немов Р.С. Психология: Учебник…: В 3 кн. — Кн.3: Психодиагностика.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.- С.76-79.

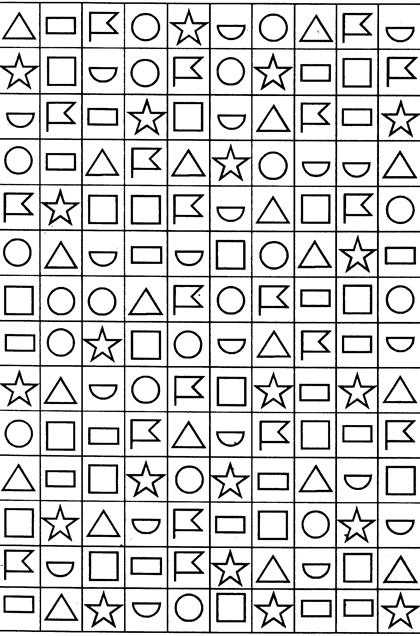

Методика 4. “Проставь значки”

Методика предназначена для оценки переключения и распределения внимания. Ребенку показывают рис. 5 и объясняют, как с ним работать. Суть задания заключается в том, чтобы в каждом из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан вверху на образце, т.е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку.

|

Рис. 5. Лист к методике «Проставь значки».

Инструкция:может быть представлена в игровой форме, см. подобную инструкцию к предыдущей методике 3.

Процедура обследования:Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение 2 минут по команде “начинай” и прекращает работу по команде “стоп”.

Обработка и оценка результатов:общий показатель переключения и распределения внимания определяется по формуле:

где: S — показатель переключения и распределения внимания;

N — количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных соответствующими знаками в течение 2 минут;

n — количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками считаются неправильно поставленные знаки или пропущенные, т.е. не помеченные соответствующими знаками геометрические фигуры.

Оценка результатов:

10 баллов — показатель S у ребенка выше, чем 1,00 балла.

8-9 баллов— показатель S находится в интервале 0,76 — 1,00 балла.

5-7 баллов— показатель S находится в интервале 0,51 — 0,75 балла.

3-4 баллов— показатель S находится в интервале 0,25 — 0,50 балла.

0-2 балла— показатель S находится в интервале 0,00 — 0,24 балла.

Выводы об уровне развития переключения и распределения внимания:

10 баллов— очень высокий.

8-9 баллов— высокий.

5-7 баллов— средний.

3-4 баллов— низкий.

0-2 балла— очень низкий.

infopedia.su

Учебно-методический материал на тему: «Правила проведения и особенности психодиагностики детей дошкольного возраста»

Консультация

Педагога-психолога

МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления» №108 г. Саратова

«Правила проведения и особенности

психодиагностики детей

дошкольного возраста»

Нетесова М.В.

Основные рассматриваемые понятия:

- Психодиагностика. Значимость психодиагностического сопровождения детей в ДОУ

- Немного из истории психодиагностики

- Основные методы психодиагностики

- Методы психодиагностики и особенности их использования с детьми дошкольного возраста

- Профессионально-этические аспекты психодиагностики

-1-

Психодиагностика. Значимость психодиагностического сопровождения детей в ДОУ

Слово ПСИХОДИАГНОСТИКА означает буквально – постановка психологического диагноза, или принятие квалифицированного решения о психологическом состоянии человека в целом или о каком-либо отдельно взятом психологическом свойстве. (целое- уровень развития познавательных процессов, ГШО, сформированность КГН; отдельное- память, внимание, самооценка, произвольность….)

«ТО, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ, СУЩЕСТВУЕТ В КАКОМ-ТО КОЛЛИЧЕСТВЕ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕРЕНО.»

(Э. ТОРНДАЙК)

Психодиагностика сама по себе не является самоцелью, а предназначена быть основой для разработки рекомендаций по оптимизации психического развития личности.

В плане развития ребенка она необходима для:

— обеспечения контроля за динамикой его развития;

— предупреждения возможных отклонений;

— определения программы работы с ребенком с целью оптимизации условий развития;

— оценки эффективности проведенных психолого-педагогических мероприятий.

Диагностика в детском саду помогает определить уровень развития ребенка (интеллектуального, психического, физического и т.д.), врожденность или приобретенность определенных качеств личности, анализ которых позволит спланировать необходимую их коррекцию, формирование или развитие, обеспечить необходимые условия для полноценного и правильного формирования личности.

Диагностика и коррекция связаны между собой. В отношении обнаруженных в процессе диагностики у детей проблем или отклонений всегда преследуется цель их коррекции. Анализ результатов диагностики детей в детском саду помогает правильно подобрать формы и методы воспитания, выбрать тип детского сада, школы, кружка, программы дальнейшего развития.

Диагностика в детском саду позволяет обнаружить сильные и слабые стороны психики ребенка и, что является самым главным для родителей и воспитателей – помочь построить правильные отношения с ребенком, благоприятные, доброжелательные, не травмирующие личность.

-2-

Немного из истории психодиагностики

История развития и проблем психодиагностики уходит в глубокую древность.

Есть сведения о том, что узе в III тысячелетии до н.э. в Древнем Вавилоне проводились испытания выпускников школ писцов.

В Древнем Египте к обучению искусству жреца допускались наиболее способные люди, прошедшие жесткое тестирование.

Пифагор в свою школу отбирал учеников, способных преодолевать целую серию различных испытаний.

В Древнем Китае существовала система диагностики определенных способностей чиновников правительственного аппарата.

В монастыре Шаолинь существовала оригинальная система оценки мотивации, эмоционально-волевой устойчивости, нравственно-этических и др. качеств.

Приведенные исторические данные донаучного использования психодиагностики подтверждают важность психодиагностических процедур для оценки индивидуальных качеств людей как неотъемлимой части общественной жизни многих цивилизованных народов.

.

-3-

Основные методы психодиагностики

Основной метод | Варианты основного метода |

Наблюдение | Внешнее (наблюдение со стороны) Внутреннее (самонаблюдение) Свободное Стандартизированное Включенное Стороннее |

Опрос | Устный Письменный Свободный Стандартизированный |

Тесты | Тест-опросник Тест-задание Проективный тест |

Эксперимент | Естественный Лабораторный Формирующий |

Методы обработки данных | Методы математической статистики Методы качественного анализа |

На современном этапе развития науки психологии имеется множество методик полного и разностороннего изучения личности.

Для разрешения ряда проблем бывает достаточно беседы и методов наблюдения. В более сложных случаях и при массовом обследовании лучше применять легко интерпретируемые экспресс-методики.

Любому педагогическому вмешательству (будь то обучение или воспитание) должна предшествовать диагностика, поэтому любой воспитатель обязан владеть педагогической диагностикой.

Деятельность воспитателя и диагностическая деятельность неразрывны.

Исследование процесса развития каждого ученика должно осуществляться на протяжении всех лет его обучения. Диагностика должна охватывать всех учащихся без исключения и проводиться путём систематических диагностических срезов по каждому из параметров развития. В случае невозможности проведения этого среза в отношении какого-либо ученика в установленное время (из-за болезни или по другим причинам) этот срез должен быть проведён в самое ближайшее время, но ни в коем случае не пропущен. Диагностика уровня овладения учебным материалом и развития навыков должна проводиться по каждой учебной теме, а также охватывать всех учащихся без исключения. Только в таком случае возможно эффективное использование результатов диагностической деятельности.

-4-

Методы психодиагностики и особенности их использования с детьми дошкольного возраста

НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдение – один из основных методов, используемых в педагогической практике.

Оно представляет собой метод длительного и целенаправленного описания психических особенностей, проявляющихся в деятельности и поведении детей.

Для того чтобы наблюдение было научным, оно должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Целенаправленность — наблюдение проводится не за ребенком вообще, а за проявлениями конкретных личностных особенностей.

2. Планирование — до начала наблюдения необходимо наметить определённые задачи (что наблюдать), продумать план (сроки и средства), показатели (что фиксировать), возможные просчёты (ошибки) и пути их предупреждения, предполагаемые результаты.

3. Самостоятельность — наблюдение должно являться самостоятельной, а не попутной задачей.

4. Естественность — наблюдение должно проводиться в естественных для ребенка условиях.

5. Систематичность — наблюдение должно вестись не от случая к случаю, а систематически, регулярно в соответствии с планом. Интервалы, с которыми должно проводиться наблюдение за детьми, зависят от их возраста. Чем более ранний возраст мы берем, тем меньше должен быть интервал времени между очередными наблюдениями.

6. Объективность – воспитатель должен фиксировать не то, что он «хочет увидеть» в подтверждение своего предположения, а объективные факты.

7. Фиксация — данные должны фиксироваться в ходе наблюдения или сразу после него.

Наблюдение — метод трудоёмкий. Практически невозможно исключить влияние случайных факторов. Фиксировать всё невозможно, поэтому можно упустить существенное и отметить несущественное. Этот метод пассивный: воспитатель наблюдает ситуации, которые появляются независимо от его планов, он не может повлиять на ход событий. Наблюдение даёт информацию, которую сложно подвергнуть количественному анализу.

В педагогической психодиагностике рекомендуется применять СКРЫТОЕ наблюдение.

Объективность наблюдения можно обеспечить за счет использования нескольких наблюдателей, объединения и обобщения их наблюдений.

ОПРОС

Опрос — широко распространен в педагогической практике. Этот метод основан на получении информации в процессе двустороннего или многостороннего обсуждения интересующего исследователя вопроса.

Различают несколько видов опроса:

анкетирование (письменно),

интервью (устно),

беседа (более свободная форма).

Значительные трудности могут возникать тогда, когда в работе с детьми применяется метод опроса. Эти трудности могут быть вызваны тем, что ребенок не всегда понимает адресованные ему вопросы. По этой причине в психологических исследованиях, связанных с применением опроса детей, рекомендуется, прежде всего, убедиться в правильности понимания ребенком адресованных ему вопросов и только после этого интерпретировать и обсуждать даваемые им ответы.

Перед тем как начать опрос, необходимо дать ребенку приспособиться к новой ситуации. Родители могут присутствовать во время обследования, но должны сидеть в стороне, у ребенка за спиной. Если ребенок сильно застенчив и робок, то можно предложить родителям сесть рядом, взять ребенка за руку, чтобы тот успокоился. Но необходимо следить за тем, чтобы родители не подсказывали.

Разговор с ребенком следует вести неофициально и доверительно.

Если ребенок испытывает затруднения, то его необходимо подбодрить. Нельзя его торопить, ругать за плохие ответы или их отсутствие. Проявлять недовольство.

Желательно в начале опроса предлагать лёгкие вопросы, затем трудные, далее самые сложные (требующие принятия решений), в заключение – снова простые.

На выяснение одной характеристики должно быть направлено несколько вопросов, которые контролировали бы искренность ответов ребенка. Это касается вопросов относительно личностных качеств ребенка и их оценка им.

Беседу также можно проводить с группой, когда воспитатель задаёт вопросы всей группе и следит, чтобы в ответах присутствовало мнение всех её членов, а не только самых активных. Обычно такая беседа используется для начального знакомства с группы, поверхностного изучения различных вопросов или для получения информации о социальных процессах в группе.

Начинать общение следует с тематики, приятной собеседнику, чтобы он охотно начал говорить.

Вопросы, которые могут оказаться неприятными для собеседника или вызвать ощущение проверки, не должны быть сосредоточены в одном месте, они должны равномерно распределяться по всей беседе.

Вопросы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности собеседника.

Воспитатель должен быть внимательным и гибким в беседе, предпочитать косвенные вопросы прямым, которые порой могут быть неприятны ребенку. Если вопрос очень важен, то его в ходе беседы можно задать ещё раз в иной формулировке.

Не следует злоупотреблять временем беседы. Опрос ребенка не должен длиться более: 5-15 минут. (в зависимости от возраста). Снижается интерес и устойчивость внимания.

К несомненным достоинствам беседы следует отнести:

— Наличие контакта с собеседником, возможность учитывать его ответные реакции, оценивать его поведение, отношение к содержанию разговора, задать дополнительные, уточняющие вопросы.

— Беседа может носить сугубо индивидуальный характер, быть гибкой, максимально адаптированной к ребенку.

Особую проблему представляет фиксация беседы. Магнитофонная запись, производящаяся без согласия собеседника, запрещается по этическим и юридическим мотивам. Открытая запись смущает и угнетает собеседника точно так же, как стенографирование. Непосредственная фиксация ответов во время беседы становится ещё более серьёзной помехой. Записи, сделанные непосредственно после беседы, таят в себе опасность субъективных трансформаций.

Важным фактором, влияющим на получении объективной информации в ходе обследования, является состояние ребенка.

Нельзя категорично настаивать на проведении психодиагностики. Нельзя отрывать его от интересного дела. Тем самым снижается мотивация участия в обследовании.

После окончания опроса диагност должен дать положительную оценку деятельности ребенка. (Молодец! Отлично! Хорошо, постарался!)

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование – это стандартизированный метод, используемый для измерения различных характеристик. Часто оно является наименее трудоёмким способом получить объективные сведения.

Тест как научный инструмент — это результат работы экспертов. Тесты создаются профессиональными психологами и педагогами, которые специально занимаются этими вопросами. Поэтому задача воспитателя сводится к тому, чтобы найти опубликованные тесты и использовать их, если они представляются ему полезными для решения поставленных диагностических задач.

В педагогике применяются главным образом тесты успеваемости, тесты, определяющие готовность к школе, тесты интеллекта, тесты, проверяющие пригодность к профессиональному обучению, тесты на внимательность и умение сосредоточиться, а также социальные тесты.

С точки зрения формы можно различать тесты, предполагающие свободные ответы (тестируемый должен сам формулировать ответ), и тесты, предполагающие выбор (тестируемый должен выбрать правильный ответ из предложенных ему вариантов).

В особую группу выделяют проективные тесты. Они основаны не на прямой, а на косвенной оценке тех или иных качеств человека. Такая оценка получается в результате анализа того, как человек интерпретирует и воспринимает некоторые многозначные объекты: сюжетно неопределенные картинки, бесформенные пятна, незавершенные предложения и др. Предполагается, что человек в оценку и интерпретацию подобных объектов «вкладывает» или «проецирует» самого себя. К проективным тестам обращаются тогда, когда дело касается психодиагностики скрываемых или, как у детей – неосознаваемых ими психологических особенностей.

Проективные тесты применяются лишь специалистами т.к. они требуют большой специальной теоретической и практической подготовки, опыта их применения. По сравнению с другими видами тестов требуют значительно больше времени. Очень трудная интерпретация результатов, невысока вероятность их правильности. Снижена объективность исследования.

Для психодиагностики детей обычно используют тесты, аналогичные взрослым, но более простые и адаптированные

ЭКСПЕРИМЕНТ

Эксперимент- то активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, в которых выявляется какой-либо психологический факт.

Эксперимент представляет собой метод психологического исследования, позволяющий не только описать явление, но и объяснить его. Исследователь планово воздействует на происходящее с целью выявить закономерности и комплекс наиболее благоприятных условий. Этот метод применяется, в основном, в научной работе в области педагогики. Также он может использоваться в повседневной деятельности воспитателя для проверки эффективности новых и оптимизации хорошо зарекомендовавших себя приёмов работы.

Лабораторный эксперимент проводится в искусственных, специально создаваемых и точно учитываемых условиях. Неестественность ситуации эксперимента приводит к напряжённости, скованности испытуемого, его стеснённости из-за непривычных условий. Поэтому он редко применяется для решения педагогических проблем учебно-воспитательного процесса

Естественный эксперимент отличается тем, что дети, находящиеся в естественных для них условиях игровой, учебной или трудовой деятельности, не догадываются о проводимом психологическом исследовании. Естественный эксперимент сочетает в себе преимущества наблюдения и лабораторного эксперимента, хотя у него и меньшая точность, его результаты сложнее подвергнуть количественной обработке. Но здесь отсутствует отрицательное влияние эмоционального напряжения, преднамеренность ответной реакции.

Формирующий эксперимент предусматривает внедрение в педагогическую практику результатов исследования с последующим изучением изменений, которые возникают вследствие подобных новаций.

-5-

Профессионально-этические аспекты психодиагностики

В основе этики – признание права каждого человека на неприкосновенность его психики, его души.

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ

1. Принцип ответственности: ответственность диагноста за сохранение психического и физического здоровья, эмоционально-соматического комфорта, социального благополучия обследуемого на всех этапах психодиагностического обследования.

2. Принцип компетентности: психодиагностическое обследование выполняется всегда квалифицированными специалистами. Психодиагност берется за решение тех задач и вопросов, по которым он профессионально осведомлен.

3. Принцип конфиденциальности: неразглашение результатов без персонального согласия на это того лица, по отношению к которому проводилась психодиагностика. Исключение составляют случаи, когда психодиагностика проводится в научных целях как часть экспериментального исследования, но и в этом случае не рекомендуется указывать в публикациях точные имена и фамилии испытуемых. Обычно результаты диагностической деятельности не следует оглашать публично. Если требуется повлиять на конкретного ребенка, лучше всего поговорить с ним или с его родителями наедине. На родительских собраниях не следует указывать на конкретных детей: родители сами должны понять, что относится к их ребёнку.

4. Принцип научной обоснованности: психодиагностические методики должны быть валидны и надежны, то есть давать такие результаты, которым можно вполне доверять.

5. Принцип ненанесения ущерба: результаты психодиагностики ни в коем случае нельзя использовать во вред тому человеку, который подвергается обследованию. Если психодиагностика проводится в целях конкурсного отбора или при приеме человека на работу, то данный принцип применяется вместе с принципом открытости результатов для обследуемого, который требует информации о том, что и как у него будет тестироваться, каковы результаты его обследования.

6. Принцип объективности: выводы по результатам тестирования должны быть научно обоснованными, и никак не зависеть от субъективных установок тех, кто проводит тестирование.

7. Принцип эффективности: дающиеся на основании психодиагностики рекомендации обязательно должны быть полезными для того человека, которому даются.

8. Принцип комплексной диагностики – принцип сочетания различный методических приемов при диагностике одного и того же психического свойства, а также сочетаний методик, направленных на родственные психические свойства, для повышения точности диагностического заключения

Поскольку воспитатель, проводя психодиагностическое обследование, тесно взаимодействует с детьми и может воздействовать на них, он должен обладать определенным личностным качествами: критичность и гибкость мышления, общительность, эмпатия, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, умение выслушать, понять и успокоить, тактичность, свободное владение речью, высокая общая культура.

Основная рекомендация, которая касается поведения экспериментатора, заключается в том, чтобы он был спокойным, уравновешенным, а его поведение — достаточно ровным, доброжелательным и уважительным по отношению к испытуемым.

При психодиагностики несовершеннолетних детей их родители или заменяющие их лица имеют право знать результаты тестирования ребенка;

Результаты психологического обследования и рекомендации, дающиеся на их основании предоставляются в доступной для правильного понимания форме;

Ни в коем случае нельзя выражаться серо, банально или некорректно, стараясь таким образом приблизиться к уровню своего собеседника – это шокирует.

ЛИТЕРАТУРА

- Бодалев А.А., Деркач А.А., Лаптев Л.Г. «Основы социально психологических исследований» М.: Гардарики, 2007г.

- Казанская В.Г. «Педагогическая психология: Учебное пособие» СПб.:Питер,2003г

- Немов Р.С. «Психология» Кн.2: Психология образования-М.:ВЛАДОС,2003г.

- Немов Р.С. «Психология» Кн.3 Психодиагностика-М.:ВЛАДОС, 2003г.

- Шевандрин Н.И. «Психодиагностика, коррекция и развитие личности» М.:Владос,2001г.

- Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога». Ростов н/Д: Феникс, 2004г.

nsportal.ru

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дети дошкольного возраста обладают рядом психологических и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтобы получать достоверные результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим особенностям прежде всего относится сравнительно низкий уровень сознания и самосознания.

Когда мы говорим о сознании в контексте психодиагностики, то имеем в виду произвольность, внутренний волевой контроль и опосредованность речью основных познавательных процессов ребенка, его восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. Как сознательно регулируемые, эти процессы у большей части дошкольников находятся на сравнительно низком уровне развития, так как когнитивное развитие в данном возрасте еще далеко не завершено. Приобретение познавательными про-

Часть I. Психологическая диагностика

цессами произвольности начинается у ребенка примерно с трех-четырехлетнего возраста и завершается только к концу подросткового возраста. Поэтому, осуществляя психодиагностику детей дошкольного возраста, особенно раннего, следует иметь в виду, что тестовые задания не должны требовать от ребенка высокоразвитого произвольного управления своими познавательными процессами. Если это условие не учитывается, то в результате тестирования возникает опасность получить такие данные, которые не вполне соответствуют реальному уровню познавательного развития ребенка. Чтобы правильно судить об уровне развития, достигнутом ребенком, необходимо тестовые психодиагностические задания подбирать таким образом, чтобы они одновременно были рассчитаны как на произвольный, так и непроизвольный уровень регуляции когнитивной сферы. Это позволит адекватно оценить, с одной стороны, степень произвольности познавательных процессов, а с другой стороны — реальный уровень их развития в том случае, если они еще не являются произвольными.

Что же касается детей более старшего дошкольного возраста, от трех-четырех до пяти-шести лет, то у них уже есть элементы произвольности в управлении своими познавательными процессами. Вместе с тем значительная часть детей этого возраста все же характеризуется доминированием непроизвольных познавательных процессов, и именно на такие процессы опирается ребенок, познавая окружающий мир. Психодиагностика детей этого возраста, следовательно, должна быть двояконаправленной: как на детальное изучение развития природных, или непроизвольных, познавательных процессов, так и на своевременное обнаружение и точное описание произвольных когнитивных действий и реакций.

Когда мы говорим о сравнительно низком уровне развития самосознания дошкольников, то вкладываем в это следующий смысл: дети-дошкольники, особенно в возрасте до четырех лет, еще весьма слабо осознают собственные личностные качества и не в состоянии дать правильную оценку своего поведения. Самооценка и уровень притязаний у них еще не оформились настолько, чтобы иметь четкое представление о себе, о своих достоинствах и недостатках.

Глава 3. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста

Дети более старшего возраста, от четырех до шести лет, имеют уже такие возможности и в состоянии оценивать себя как личностей, но еще в ограниченных пределах, главным образом те свойства личности и особенности поведения, на которые обращали, общаясь с ребенком, неоднократно его внимание окружающие взрослые люди.

Из сказанного следует, что методы личностной и поведенческой психодиагностики детей до четырехлетнего возраста не должны включать в себя такие задания и вопросы, которые ориентированы на самосознание ребенка и предполагают с его стороны осознанную, взвешенную оценку собственных личностных качеств. Нарушение этого правила может привести к тому, что ребенок или не будет отвечать на поставленные вопросы, или даст ответы на них механически, без должного понимания сути самих вопросов.

Детям в возрасте от четырех до шести лет можно уже предлагать личностные и поведенческие опросники, опирающиеся на адекватную самооценку. Однако и в этом случае следует иметь в виду, что самооценочные возможности ребенка данного возраста все же не безграничны.

В связи со сказанным при проведении личностной и поведенческой психодиагностики детей дошкольного возраста рекомендуется чаще обращаться к методу внешней, экспертной оценки, используя в качестве экспертов независимых, профессионально подготовленных взрослых людей, хорошо знающих данного ребенка. В старшем дошкольном возрасте к экспертным оценкам можно добавлять самооценку ребенка, но все же больше доверять суждениям взрослых о нем.

Есть определенные трудности и ограничения, связанные с использованием методик психодиагностики опросного типа в данном возрасте. Для детей-дошкольников не вполне годятся личностные опросники, содержащие в себе прямые суждения самооценочного типа, адресуемые к недостаточно осознаваемым личностным качествам. Если речь идет о косвенных суждениях, то они также не должны включать в себя особенности психологии и поведения, которые ребенок-дошкольник еще недостаточно хорошо осознает. Вообще, использование подобных опросников в

__________ Часть I. Психологическая диагностика_____________

психодиагностических целях в дошкольном возрасте следует свести к минимуму, и если обращение к ним неизбежно, то каждый вопрос необходимо подробно и доступно разъяснить ребенку.

Отметим еще одну особенность, связанную с непроизвольностью процессов у дошкольников, которую обязательно необходимо учитывать, производя их психодиагностику. Дошкольники лишь тогда будут в процессе психодиагностики демонстрировать свои способности, т.е. показывать результаты, правильно отражающие уровень их психологического развития, когда сами методики и имеющиеся в них психодиагностические задания вызывают и поддерживают к себе интерес на протяжении всего времени психодиагностики. Как только непосредственный интерес ребенка к выполняемым заданиям утрачивается, он перестает проявлять те способности и задатки, которыми реально обладает. Поэтому, если мы хотим выявить действительный уровень психологического развития ребенка и его возможности, например зону потенциального развития, необходимо заранее, составляя инструкцию и методику, позаботиться о том, чтобы все это вызывало со стороны ребенка непроизвольное внимание и было достаточно интересно для него.

Наконец, следует учитывать особенности самих непроизвольных познавательных процессов, к примеру непостоянство непроизвольного внимания и повышенную утомляемость детей данного возраста, вызываемую прежде всего психогенными факторами. В этой связи серию предлагаемых им тестовых заданий не следует делать слишком длинной, требующей большого количества времени. Оптимальным для детей дошкольного возраста считается время выполнения тестовых заданий, находящееся в пределах от одной до пяти минут, причем чем меньше возраст ребенка, тем более коротким оно должно быть.

Рассмотрим некоторые другие, кроме уже названных выше, особенности психодиагностики дошкольников, разделив их следующим образом по возрастам:

1. Ранний возраст, от года до трех лет.

2. Младший и средний дошкольный возраст, от трех до пяти лет.

3. Старший дошкольный возраст, от пяти до шести-семи лет. Психодиагностика детей раннего возраста в основном может

быть только объективной, т.е. лишь в очень малой степени опи-

Глава 3. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста

раться на самооценку и самоанализ ребенка. Наибольшей ценностью в этом возрасте обладает психодиагностический материал, связанный с экспертной оценкой внешне наблюдаемых действий и реакций ребенка. Поэтому основным средством сбора информации о детях в этом возрасте является наблюдение, а главным психодиагностическим методом — естественный эксперимент, в котором создается некоторая жизненная ситуация, достаточно хорошо знакомая ребенку. Наилучшие психодиагностические результаты у детей этого возраста можно получить, наблюдая за ними в процессе занятий ведущей для данного возраста деятельностью — предметной игрой.

При проведении психодиагностики детей младшего и среднего дошкольного возраста следует иметь в виду как изменение формы игры, так и возникновение нового вида социальной активности, ведущей за собой психологическое развитие ребенка, — межличностного общения. Дети этого возраста впервые начинают проявлять интерес к сверстникам как личностям и включаться с ними в совместные игры. Соответственно и методики психодиагностики следует разрабатывать так, чтобы они предполагали не только наблюдение за детьми в индивидуальной предметной деятельности, но и в коллективной игре сюжетно-роле-вого плана. Ее участниками могут быть не только дети, но и взрослые. Такую игру с ребенком может, например, организовать и в психодиагностических целях провести сам психолог.

Кроме того, в этом возрасте в определенной мере уже можно отпираться на данные самосознания детей и на оценки, которые сами они дают другим детям и взрослым людям. Это особенно касается проявления различных индивидуальных качеств в общении с окружающими людьми.

В старшем дошкольном возрасте к названным видам деятельности добавляются игры с правилами и, кроме того, возникают элементарные рефлексивные (см. рефлексия) способности. Старшие дошкольники не только осознают и руководствуются в своем поведении некоторыми правилами межличностного взаимодействия, особенно в играх, но в определенных пределах могут, занимаясь тем или иным видом деятельности, например учением и игрой, анализировать собственное поведение в нем, давать

_ Часть I. Психологическая диагностика

оценки себе и окружающим людям. Это открывает возможность для использования в данном возрасте тех психодиагностических методик, которые обычно применяются для изучения психологии школьников и взрослых людей. Сказанное прежде всего относится к методам исследования познавательных процессов, но отчасти касается личности и межличностных отношений.

Все эти замечания и ограничения были учтены в подробно описываемом далее стандартизированном комплексе психодиагностических методик, предназначенных для изучения и определения уровня психологического развития детей дошкольного возраста, от трех до пяти-шести лет1.

infopedia.su